亚洲首次发现侏罗纪早期有甲类恐龙

诺哈网2023-05-25 22:16:180阅

玉溪龙复原图( 陈瑜绘)

玉溪龙复原图( 陈瑜绘)

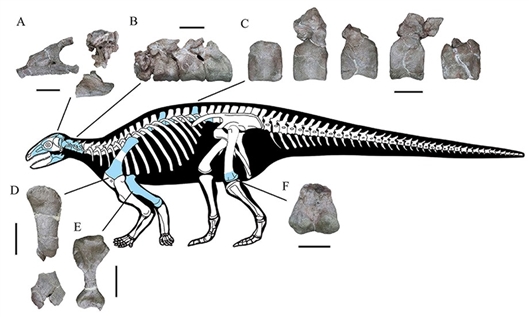

3月16日,云南大学生命科学院的脊椎动物研究团队,在eLife期刊报道了一件基干有甲类恐龙的化石骨架,依据其头骨、脊椎和肢骨的自近裔特征,认为是一新属种,取名为科氏玉溪龙 (Yuxisaurus kopchicki)。

“本次的发现,首次提供了足够多的化石材料,可以确认其为亚洲最早的有甲类恐龙。”论文作者之一、云南大学教授毕顺东告诉《中国科学报》。

从平板式剑龙到坦克式甲龙,有甲类恐龙是地球上最引人注目的一类生物。有甲类恐龙化石在1.5亿年前的侏罗纪晚期岩石中较为常见,但在近2亿年前的侏罗纪早期地层中则很少发现。

玉溪龙化石骨骼保存示意图 (姚熙绘)

玉溪龙化石骨骼保存示意图 (姚熙绘)

科氏玉溪龙发现于玉溪市易门县脚家店村1.9亿年前的早侏罗世地层中, 是在亚洲发现的迄今最早的有甲类恐龙。化石是一件较为完整的骨架,包括部分头骨、下颌、脊椎、肢骨和骨刺或骨板。

系统发育分析表明,新化石和有甲类恐龙的基干类群,如德国莫阿大学龙,存在较近的亲缘关系,而与甲龙类和剑龙类的形态特征明显不同。

当前研究认为,有甲类恐龙起源于大约2亿年前,但具体起源地尚不明确,玉溪龙在亚洲的发现,表明此类群在出现之后,迅速分化并迅速扩散,在约不到300万年内就到达了全球分布。

虽然以前在云南发现过有甲类恐龙化石,但化石较为零散,不足以建立一个有效的生物属种。玉溪龙是剑龙和甲龙的祖先类型, 可以帮助科学家了解有甲类早期成员的形态特征。

新发现的化石骨骼中,包含了120多个骨刺或骨板,具有不同的形态,表明有甲类恐龙在早侏罗世就有遍布全身的厚重骨板覆盖,形态已经趋于多样化。科氏玉溪龙为植食性恐龙,主要为四足行走,但当需要时,可以用前肢来抓取植物嫩叶。

相关论文信息:https://elifesciences.org/articles/75248

来源:中国科学报

0000

评论列表

共(0)条相关推荐

世界读书日|这24本不能错过的经典科普你读过几本?

来源:科学世界当我们想要深入、详细地了解科学时,读书是最好的方法之一。世界上有许多以科学为题材的优秀图书。但书海茫茫,到底应该怎么选择呢?今天是世界读书日,我们准备了一份由编辑、科普作家及活跃在科研一线的学者推荐的科学名著清单。希望能够帮你快速、精准地找到适合自己阅读的经典科普好书。快来查收吧《星际信使》伽利略·加利雷著0000Na摄入超标警告!别慌5种方法减少摄入Na,首先自己做饭

来源:我是科学家iScientist钠作为一种人体必需的微量营养素,我们身体所需的量并不大。三片面包或一茶匙食盐便能满足所需,因此普通人每日的钠摄入量可能会超标。研究表明,九成以上的美国人摄入过多钠,而这会导致高血压,并增加心脏病和中风的风险。诺哈网2023-05-25 22:18:500000飞蛙为何能“飞”?

撰文|杰克·塔米西亚(JackTamisiea)翻译|仇艳菲在东亚丛林中,有一些青蛙物种具有极强的滑翔能力。这些勇猛的两栖动物被称作“飞蛙”(parachutefrog),它们能够从树梢一跃飞出,然后在雨林冠层中滑翔以躲避捕食者。有一些“飞蛙”甚至能一次滑翔15米以上。诺哈网2023-05-26 11:35:550000超40万人数据分析:走路走快点,真的可以抗衰老!

编辑|药明康德内容团队端粒是每条染色体末端一个类似“帽子”结构,拥有着重复的非编码序列。这段结构可以保护染色体免受损伤,但是每次细胞分裂,染色体复制时端粒都会变短。而当端粒缩短到一定程度时,染色体稳定性会下降,细胞也逐渐不再分裂,这也被称作“复制性衰老”。而端粒长度也被认为是生物学年龄的关键标志。0000今日《科学》:提高玉米和水稻产量,中国科研团队找到关键基因

玉米和水稻是全世界范围内最重要的两种经济作物。今日,来自中国育种专家的一项重要成果在顶尖学术期刊《科学》发表,为开发产量更高的玉米和水稻品种带来了振奋人心的消息。诺哈网2023-05-26 03:11:370000