民诉法修订,这三处为什么不变?

9月1日,十四届全国人大常委会第五次会议表决通过关于修改民事诉讼法的决定,自2024年1月1日起施行。

这次民事诉讼法的修订,着重对涉外民事诉讼程序制度进行完善,进一步完善涉外民事诉讼管辖的相关规定,扩大我国法院对涉外民事案件的管辖权;完善涉外送达的相关规定,着力解决涉外案件“送达难”问题。这些修订进一步提升了涉外民事案件审判质效,有效加强涉外法治体系建设。

不过,本次民事诉讼法的修订中,一些修订意见经过充分讨论、协商之后,却最终没有被采纳,而是恢复了现行民事诉讼法的规定,在变化中保持了“不变”。

第一处“不变”是,原先“当事人上诉的,上诉状既可以向二审人民法院直接提出,也可以通过原审人民法院提出”的修订意见,未被采纳。这是因为在目前电子卷宗尚未全面施行的情况下,“两头上诉”的渠道可能带来上下级法院间的沟通障碍,影响效率,立法机关实事求是地恢复了现行规定。

第二处“不变”,是删除了有关当事人向最高法院申请再审的限制性内容,避免提高当事人向最高法申请再审的门槛。

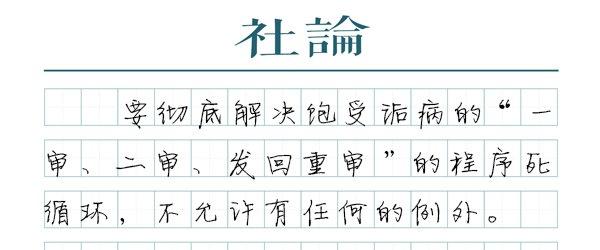

第三处“不变”,删除二审法院可因原审法院“严重违反法定程序”而再次发回重审的规定,这一“不变”和几乎所有诉讼当事人的程序权利相关,亮明了立法机关的鲜明态度,彻底解决饱受诟病的“一审、二审、发回重审”的“程序死循环”,不允许有任何的例外。

按《民事诉讼法》的规定,二审法院针对一审判决,认为“原判决认定基本事实不清的”,既可以裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,也可以在查清事实后改判。其实,公民、法人上诉的最朴素的诉求就是,让上级法院改判原有判决,但是,《民事诉讼法》规定上级法院既可以改判,也可以发回重审,一些上级法院倾向于把案件发回,而不是自己改判,以减轻自身的判决责任。

而问题在于,被发回重审的案件在重审之后,如果当事人不满意判决结果,再次上诉之后,二审法院原先还可以再次发回重审。在之前没有法律约束的情况之下,极个别案件竟然8次发回重审,当事人就坠入了“一审、二审、发回重审”的“程序死循环”当中,这极大地损害了司法公信力。2012 年修正民事诉讼法时,明确“不得二次发回重审”,意在终结“死循环”。但是,一直有声音希望以“严重违反法定程序”为由,突破“不得二次发回重审”。

这一次,立法机关明确坚持“不得二次发回重审”的原则,不允许开口子、讲例外,就是为了确实保护诉讼当事人的权益,压实二审法院的审判责任,实质性解决矛盾,而不是让程序空转、让公民受讼累。

立法体现人民意志,中国的立法是全过程人民民主的重要实践。修法是为了更好保障公民权利、适应社会环境变迁,不变是因为实事求是,需因势而为、因时而为地维持法制稳定,变与不变取决于人民意志、人民利益。

适时放开楼市价格限制 进一步提振市场信心

证券时报记者张达当前的房地产市场,信心比黄金更重要。国家统计局最新公布的多个房地产指标显示市场已经出现积极变化,前期一系列宽松政策起了一定效果。但市场能否持续企稳复苏,仍需供需两端进一步出台支持政策,在前期限购限贷等限制性政策放松后,房地产价格限制也应适时放开,以进一步提振市场信心。0000中国网络文学用户规模超5亿人

[新华社权威快报丨#中国网络文学用户规模超5亿人#]中国作家协会4月28日在上海发布的《2023中国网络文学蓝皮书》显示,我国网络文学用户规模已超5亿人,作品总量超3000万部,年新增作品约200万部,现实、科幻、历史等题材成果丰硕,主流化、精品化进程加快。(记者:余俊杰)新华社2024-04-28 14:39:490000王合生已赴任黑龙江

据《黑龙江日报》报道,9月11日上午,黑龙江省政府党组召开会议,传达学习贯彻习近平总书记在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会、听取省委和省政府工作汇报、视察我省时的重要讲话重要指示精神,深入交流学习体会,按照省委部署要求,全力抓好学习贯彻落实。省长、省政府党组书记梁惠玲主持会议,省政府党组班子成员作了发言。王一新、余建、李毅、徐向国、王合生、常城出席会议。新京报2023-09-12 10:23:510000邺城肇始——考古揭示埋藏千年的中国都城秘密

中华大地古都众多,是灿烂悠久的历史文明的见证,其中“六朝古都”一般专指南京。不太为人所知的是,有一座在燕赵大地沉睡了千年的古城遗迹,也堪称“六朝古都”。它就是邺城。这两个“六朝古都”的都城史,都肇始于三国年间,东吴孙权建石头城,定都建业(今南京);曹操封魏公、加九锡、建魏国,定国都于邺城。几百年间,邺城与南京遥遥相望,形成一北一南两个政治中心。北京日报客户端2023-12-12 07:26:100000躲进图书馆,他们“伪装”上班

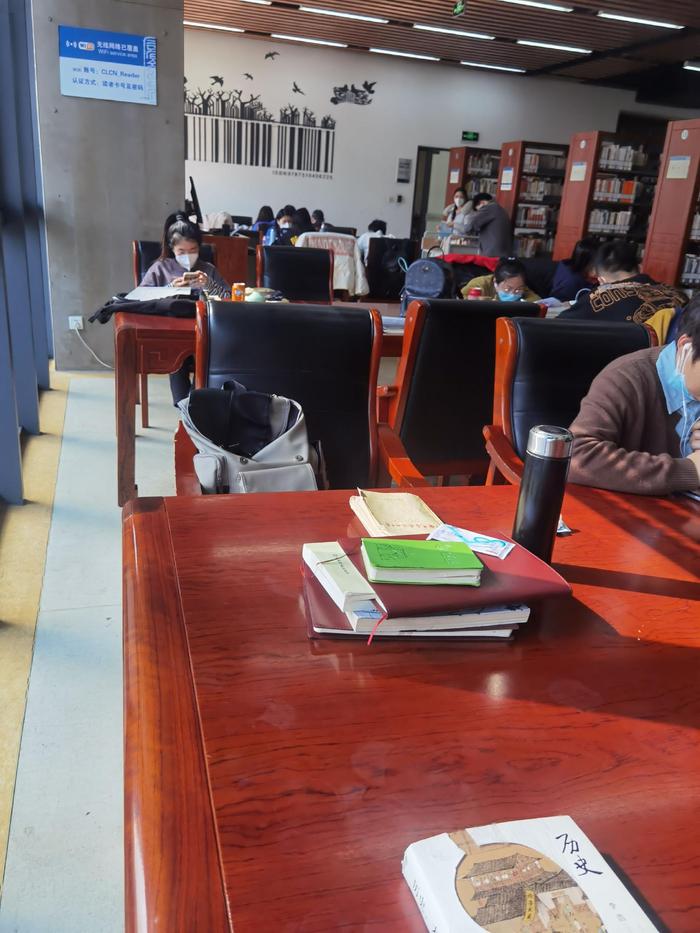

有那么一群人,他们每天早上卡着上班的时间点出门,背着公文包或者双肩包带着电脑,一如往常开着车或者挤上地铁,只不过目的地并不是上班的公司,而是不会给他们付工资的图书馆。他们或遭遇降薪裁员,或主动“裸辞”。为了瞒住家人,他们躲进图书馆“伪装”上班,一如既往,早出晚归,“图书馆就是我们的家园和避风港”。澎湃新闻2024-01-14 12:47:560000