约10亿人缺乏这种维生素,未来或有望吃两个番茄搞定!

我们对维生素D应该都不陌生,可能曾听过补钙需要钙片搭配维生素D一起吃才有用,后者也的确可以促进钙的吸收和利用。

不过,我们听得多不代表我们真的补充足够了。根据《新英格兰医学杂志》有关维生素D缺乏的一篇综述,全球缺乏或维生素D摄入不足的人数可能高达约10亿人[3]。

而《自然-植物》的一项新研究,同样在背景介绍中描述了这一令人惊讶的数据。

当然,人体有一种特殊的功能,可以通过晒太阳加速体内的生化代谢途径,让紫外线中的UV-B将7-脱氢胆固醇(7-DHC)转变成维生素D。不过,这种方式并不划算,毕竟紫外线暴露时间过久与皮肤癌发病率升高是密切相关的。

如果能吃点东西就能补充是最好的,尤其是那些顺手就能吃一些的蔬果。这样既能完成补充维生素D的任务,又不用晒到满头大汗或者增加患癌风险。

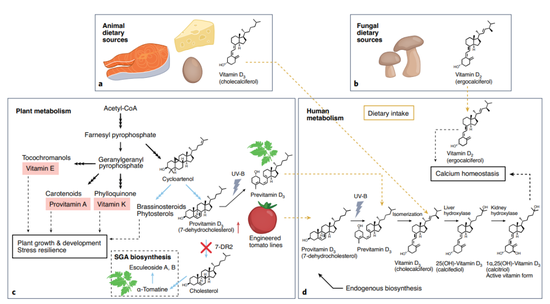

这不,最近的新研究就带来了全新可提供维生素D的番茄。其实植物本身的确具备提供维生素D的潜力,像平时种植的蔬果植株,它们的绿叶和未成熟的果实中的确是含有7-DHC的,就差一点点就能变成维生素D了。

但随着果实成熟,7-DHC没有朝着预期的方向变化,反而是变成了胆固醇,而正是植物中的7-DHC还原酶促成了这一变化的发生。借助CRISPR-Cas9基因编辑技术,新研究设法在番茄中将这一还原酶的编码基因进行了敲除。

而仅仅是这样一个微小的举动就让番茄的7-DHC水平有了巨大的提升,番茄的果实和叶子中都累积了大量7-DHC。而据研究估计,一个中等大小的改造番茄大约能够累积约10 µg的7-DHC。

这些7-DHC可以通过照射UV-B处理转化成维生素D。研究者推测,以研究中改造番茄所含的7-DHC量,当它们被转化成维生素D之后,相当于2个中等大小鸡蛋,或者28克金枪鱼中的维生素D水平。

也就是说,未来我们有希望实现用几个番茄搞定维生素D补充所需。

除了番茄,研究的这种方法其实还能够用于更多的茄科植物中,比如更容易当作主食的土豆。

从目前的研究观察来看,改造过的番茄生长、发育和产量和正常的番茄是一样的。至少番茄的维生素D产出过程问题不大,但研究也指出需要进一步调查这些蔬果在长期储存下维生素D的稳定性,科学家必须保证它们送到餐桌上时维生素D含量是符合一定水平的。

另一个问题是,研究中人为改变了植株的代谢过程,其中就包括糖苷生物碱通路,这一通路对植物的抗生物应激有很大作用。而要实现量产,这些番茄肯定需要走出实验室。它们能不能在野外正常生存,这是未来需要着重考虑的问题。

等这两个问题被研究透彻后,我们可能就不再需要狂晒太阳,也不需要花大价钱买补剂补充维生素D了。

参考资料:

[1]Biofortified tomatoes provide a new route to vitamin D sufficiency。 Nature Plant (2022)。 DOI:https://doi.org/10.1038/s41477-022-01154-6

[2]Tomatoes supply the ‘sunshine vitamin’。 Nature Plant (2022)。 DOI:https://doi.org/10.1038/s41477-022-01158-2

[3]Vitamin D Deficiency。 NEJM(2007)。 DOI:10.1056/NEJMra070553

本文来自药明康德内容微信团队

地球上仍有9200种树木尚未被发现

近日,一项涉及迄今为止最大森林数据库的新研究估计,地球上约有7.3万种树木,比目前已知的树种数量高出约14%,其中约有9200种尚未发现。该研究表明,大多数未被发现的物种可能都很稀少,且空间分布有限。相关研究结果发表于美国《国家科学院院刊》。诺哈网2023-05-26 02:04:580000网约车市场饱和:司机疯狂涌入致收入下降 单车日均仅10单

快科技5月23日消息,网约车行业近年来涌入了大量司机,但乘客数量增长却已停滞,出现市场饱和、平台竞争加剧、司机收入下降等问题。据统计,2023年4月,全国网约车司机数量达到了540.6万人,车辆数量达到了230万辆,分别比两年半前增长了一倍多。与此同时,网约车用户规模却基本维持在4.5亿人左右停滞不前。从4月网约车订单量来看,单车日均订单量滑到了10.2单。诺哈网2023-05-26 07:20:010000磁性量子材料为下一代信息技术提供了探索平台

新浪科技讯北京时间8月19日上午消息,据报道,美国能源部橡树岭国家实验室的科学家们利用中子散射判断了一种特殊材料的原子结构能否承载一类名叫“螺旋旋转液体”的新型物态。通过追踪层状氯化铁磁体蜂窝状晶格中名为“自旋”现象的微小磁矩,该团队发现了首个能够容纳该物态的二维系统。诺哈网2023-05-27 00:37:560000为啥中国神仙竖着飞,西方神仙横着飞?

来源:壹读(ID:yiduiread)作者:彤子缺啥补啥。飞行是古时候全人类难以割舍的梦想,自己飞不起来,也要让画里的人物、故事里的人物飞。但在飞行姿势上,中西方依旧存在微妙的差异。众所周知,中国的神仙们飞行时多采用站姿,大部分还站得十分端正。而西方以超人为首的一群“新生代飞行爱好者”更爱采用水平飞行的方式。那么,为什么中国神仙普遍竖着飞,而西方神仙更爱横着飞呢?0000为什么只有啤酒肚,没有红酒肚?新研究提示喝啤酒坏处可能更多

科学界关于饮酒与健康的研究就不曾停止过,似乎每隔一阵子就会蹦出一个新结论。但总的来说,许多研究对饮酒量与健康之间的关系还是比较统一的。那便是:每一滴酒对健康都有害。例如《柳叶刀》过去一项研究涵盖了2800万饮酒者的研究发现,酒精根本不存在所谓的“安全摄入量”;而世界心脏联盟(WHF)2022年年初发表的简报中指出,没有安全的饮酒剂量。即使喝少量的酒,长年累月也会改变生理功能,影响健康。诺哈网2023-05-26 01:30:410000