评论丨农田里种树绿化?搞好基层调研才能防止“短命决策”

防止调查走过场,主动拜群众为师;避免调查变检查,大力鼓励群众畅言;避免调查无后续,及时回应群众需求

上面要求全域绿化,下边执行毁田造林;上级图上圈圈点点,基层承担强拆风险……近日,半月谈记者调查发现:部分地方上级部门决策时追求大干快上,落实中配以高压督察考核,导致基层“先被压着埋头快干,后被曝光问责整改”,结果就出现“决策乱画饼,落实翻烧饼”的现象,留下了因决策随意性、主观性导致的“短命决策”。

报道中提到一个例子,近年来,中部某地大力开展造林绿化工程,路网两侧要求栽植数十米乃至上百米绿化林,但该地不少区域地处平原农区,道路两侧皆为大片基本农田,基层干部在落实造林要求和保护基本农田之间犯了难。但由于上级领导高度重视,层层督察考核排名,基层干部“明知山有虎,偏向虎山行”,个别地方“十年任务,三年完成”,最终占用了不少农田。

↑北方某地高速两侧部分残存的绿化树木散落在麦田里。图据半月谈

↑北方某地高速两侧部分残存的绿化树木散落在麦田里。图据半月谈

此类情况层出不穷的一个重要原因在于,决策过程中基层实情的反馈机制不健全,尤其是调查研究不够或调查研究形式化。因此,笔者建议趁着当前大兴调查研究之风,领导干部应该走向基层,真正做好调查研究,了解与掌握基层实情,为科学决策提供全面的有价值的参考。

防止调查走过场,主动拜群众为师。当前,一些领导干部把调查研究当作安排的“无奈任务”,只要人到了基层,实现工作“留痕”就算完成任务。因此,一些领导干部到基层调查,习惯按照时间表、路线图走马观花式地快跑一圈,粗看一遍,闲聊几句。即使调查安排相关的座谈会,也是花点时间听听基层干部汇报,翻阅准备的资料而已。很少见领导提问,做笔记也往往是助手代理。即使提问,也可能是无关痛痒的问题。甚至最后调查结束,助手还得找基层拿汇报材料。整个调查过程貌似热热闹闹,却往往是,浮光掠影、蜻蜓点水、一知半解。

基层调研要有正确的态度,更要提前做好充分的准备,真正带着问题与疑惑,走入广大基层,深入广泛群众,甘当小学生,拜群众为师,向群众虚心请教与学习。在调研过程中,领导干部不能以偏概全,而要采取恰当的方法,多请教不同行业、不同年龄、不同阶层的熟悉基层现状的群众,多去几个发展有差异,问题有不同的基层区域,真正全方面多角度地掌握基层“第一手”资料,既要知晓基层的特殊现状与问题,也要明白基层的一般现状与问题。

避免调查变检查,大力鼓励群众畅言。基层最怕的是领导干部把到基层调查研究变成了督察基层事务、抓基层小辫子的检查。如果把调查研究等同于检查,动辄处罚提问题的群众干部,这必然导致基层只讲或者夸大基层的做法,而把真正的问题藏着掖着,甚至事先对领导干部调查研究的线路、材料、场景、群众进行精心设计,结果领导干部抵达“被安排”的调研点,翻阅的是“补充完善”的材料,听到的是“反复斟酌”的汇报,看到的是“精心布置”的场景,见到的是“严格挑选”的群众,基本上看不到“庐山真面目”,也听不到基层的真心话、牢骚话以及建议意见等。

领导干部到基层调查不要布置任务,不要基层接待,“四不两直”挺好。同时,在具体调查过程中,领导干部要鼓励群众畅所欲言,营造现场没有领导者与被领导者,只有调查者与被调查者的平等交流氛围,针对现状和问题,共同探讨,互相启发。即使基层确实存在一些问题,也不能变成基层的问题,又要限时整改,又来整改清单,而是要具体问题具体分析。领导干部到基层调查研究,主要去倾听群众的心声,发现存在的问题,而不是检查提问题的群众。

避免调查无后续,及时回应群众需求。存在一种现象,领导干部基层调查结束后,群众反映的问题、表达的诉求可能石沉大海,无影无踪。如果只调查不解决,只为了完成调研任务,实现工作“留痕”,那就使调查研究失去了应有的价值。久而久之,群众就会对领导干部的信任度下降,即使有问题有意见也不会主动反映,觉得反映与不反映是一回事。

实际上,基层调查结束并不意味着工作的结束,而是工作的开始。调查目的就是解决问题。调查结束后,调查组要逐一梳理汇总基层群众反映的各类问题,形成问题清单,并集中讨论与研究问题的症结。同时,按照轻重缓急的原则,对症下药,切实为基层办实事、解难题, 尽力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。对于合理且具备条件解决的,要及时采取措施,用真心、办实事的态度,尽快帮助解决,并进行回头看,坚决防止问题“死灰复燃”;对于短期内无法解决的问题,也要及时向群众做好合理的解释与回复工作,争取群众的理解与支持。群众问题无小事,防止“石沉大海”需谨记。

调查研究是我们的传家宝,是密切联系群众的好方法,是做好各项工作的基本功。没有调查,就没有发言权,更没有决策权。正确的决策离不开调查研究,正确的贯彻落实同样离不开调查研究。大兴调查研究,领导干部要接地气,沉得下心,放得下身,呼啸着走向基层,加强与基层干部群众的联系,及时了解与掌握基层客观情况,发现与总结基层的创新经验,制定更符合基层客观实际的政策,及时调整纠正政策偏差,解决基层所面临的大小难题。

红星新闻特约评论员 万树心(武汉大学中国乡村治理研究中心研究人员)

编辑 汪垠涛

红星评论投稿邮箱:hxpl2020@qq.com

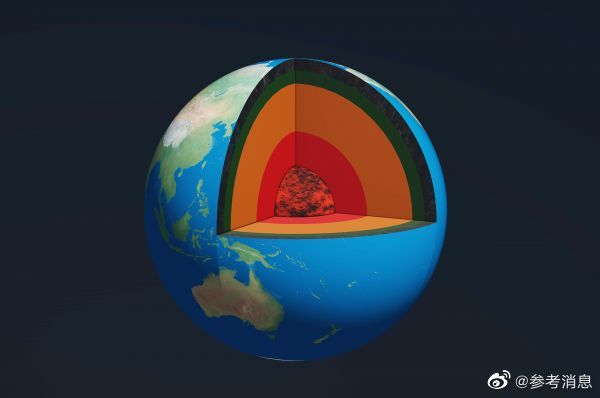

科学家发现地核存在微小磁波

一项新研究在地核中发现了微小的地磁波动,可以帮助人们了解地球内部的情况。3月21日,相关研究发表于美国《国家科学院院刊》。地核的内层是固体,外层是液态金属。热的内核和冷的外层之间的温差驱动了液体中的对流,而金属中带电粒子的运动产生了地球磁场。这种运动是无秩序的,因此磁场会随时间而变化。诺哈网2023-05-25 20:18:340000百年车企败退中国:巨亏40亿,裁员千人,电车一年销量比不上新势力一周

来源:36氪文|贾浩楠封面来源|ICphoto百年福特,折戟中国。消息传出,福特中国整体裁员1300人。官方随后这样解释回应:构造更加精简、灵活的组织结构。与此同时,是福特中国销量暴跌、产能利用率不足50%,去年巨亏40亿…福特中国大裁员5月23日有消息称,福特中国开始裁员,裁员人数高达1300人,被裁人员将按照N3赔偿。随后福特中国回应称:36氪2023-05-27 13:17:390000中国电信对云网融合重视程度惊人 王桂荣称要推进到3.0阶段

运营商财经吴碧慧/文近日,在一个论坛上,中国电信集团科技创新部总经理王桂荣透露了中国电信对“云改数转”战略的重视程度,称要推进云网融合到3.0阶段,加大核心技术攻关,构建云网融合新基建。运营商财经网2023-05-28 03:13:550000中国在南沙群岛海域设置航标

据交通运输部24日消息,近日,为保障船舶航行及作业安全,交通运输部南海航海保障中心在南沙群岛火艾礁、牛轭礁和南薰礁附近海域布设3座灯浮标。编辑:宋慈审核:朱丽终审:王郁科技日报2023-05-27 13:53:250000“宽带之父”:比发丝还细的纤维,牵动着世界神经

来源:原点阅读2006年12月26日,中国台湾南部海域发生了7.2级的地震,虽然没有造成人员伤亡和建筑物损失,但破坏却十分严重。地震造成13条国际海底光缆受损,中国至欧洲大陆部分语音通信和数据专线中断,更为严重的是,互联网大面积拥堵、瘫痪,中国、日本、韩国、新加坡成为重灾区。诺哈网2023-05-25 22:19:080000