“最忙太空出差三人组”出征! 神舟十四号肩负哪些使命?

心怀山海,眼有星辰。浩瀚太空再度迎来中国人逐梦苍穹的身影。

6月5日上午,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲顺利送入太空,中国空间站建造阶段首次载人飞行任务发射告捷。

神舟十四号载人飞船发射取得圆满成功。新华社记者 李刚 摄

神舟十四号载人飞船发射取得圆满成功。新华社记者 李刚 摄

神舟十四号载人飞船入轨后,采取径向自主快速交会对接方式同空间站组合体对接。3位航天员将进入空间站天和核心舱,正式开启6个月的太空之旅。在轨驻留期间,神舟十四号飞行乘组将迎来空间站两个实验舱及天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的来访对接,并与神舟十五号飞行乘组进行在轨轮换,堪称“最忙太空出差三人组”。这次发射任务有何看点?神舟十四号飞行乘组又肩负哪些使命?

5月29日,神舟十四号载人飞船与长征二号F遥十四运载火箭组合体正在转往发射区途中。新华社发(汪江波 摄)

5月29日,神舟十四号载人飞船与长征二号F遥十四运载火箭组合体正在转往发射区途中。新华社发(汪江波 摄)出征:“神箭”再创新纪录

执行此次发射任务的长征二号F遥十四运载火箭,站立时长达到近10个月,刷新了此前遥十三火箭站立6个多月的纪录。

为何火箭发射升空前要“站”这么久?专家告诉记者,自执行神舟十二号飞行任务起,长征二号F运载火箭采取“发射1发、备份1发”及“滚动备份”的发射模式,为航天员的生命安全加上“双保险”。

此次发射的长征二号F遥十四运载火箭,就是神舟十三号飞行任务的应急救援火箭。随着4月16日神舟十三号飞行乘组成功返回,遥十四火箭也结束了应急救援值班任务,由应急状态转入正常任务状态。

中国航天科技集团一院长征二号F运载火箭总指挥荆木春介绍:“在中国载人航天的历史上,长征二号F运载火箭执行了从神舟一号至今的所有载人飞船和目标飞行器的发射任务,发射成功率达到100%,被誉为中国神箭。”

为了进一步提升火箭可靠性,消除薄弱环节,研制人员不断进行技术改进。

“这就好比考试成绩要从90分提高到91分,甚至91.1分,哪怕是0.1分的提升,背后的工作也并不少。”中国航天科技集团一院长征二号F运载火箭总体主任设计师常武权说。

为此,研制团队不仅提前对长期竖立状态下火箭诸如火工品承载能力、螺栓预紧力等开展了专门的试验验证,并且保证火箭竖立时的温湿度等环境条件,还会在火箭转入正常任务状态后对箭上螺栓拧紧力矩、密封产品的密封性等进行复测。

遥十四火箭发射准备期间,型号团队还需同步开展遥十五火箭的装配和测试等,完成应急救援状态的设置。

“通过去年两次任务探索实施流程并行与优化,今年发射的准备时间有望进一步缩短。”常武权说。

6月5日,神舟十四号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁广场举行。陈冬(右)、刘洋(中)、蔡旭哲即将开启为期6个月的飞行任务。新华社记者 李刚 摄

6月5日,神舟十四号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁广场举行。陈冬(右)、刘洋(中)、蔡旭哲即将开启为期6个月的飞行任务。新华社记者 李刚 摄目标:建成国家太空实验室

按照载人航天工程规划,以2022年4月16日神舟十三号载人飞船成功返回为标志,中国空间站已圆满完成关键技术验证阶段任务,转入全面建造阶段,并将于2022年下半年全面建成。

神舟十四号飞行任务是空间站建造阶段第二次飞行任务,也是该阶段首次载人飞行任务,航天员乘组将在轨工作生活6个月。

在轨驻留期间,神舟十四号飞行乘组3名航天员将迎来空间站两个实验舱以及天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的来访对接,并与神舟十五号飞行乘组进行在轨轮换,于12月返回地球。

此次出征的神舟十四号飞行乘组,堪称“最忙太空出差三人组”,他们肩负着完成中国空间站在轨组装建造的重要使命。

“在长达6个月的飞行中,航天员们要经历的飞行工况极为复杂,包括9种组合体构型,5次交会对接,3次分离撤离,2次转位任务。”中国载人航天工程航天员系统总设计师、中国航天员科研训练中心研究员黄伟芬说。

“神舟十四号飞行任务期间将全面完成以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的天宫空间站建造,建成国家太空实验室。其中,问天实验舱主要面向空间生命科学研究,梦天实验舱主要面向微重力科学研究。”中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强说。

神舟十四号飞行任务是我国空间站建造期的关键一战,困难更多、挑战更大。担任此次任务指令长的陈冬在出征前说:“我们乘组一定会以满格的信心、满血的状态、满分的表现,坚决完成任务。”

2021年12月19日在北京宣武门拍摄的中国空间站过境照片(轨迹为多张照片堆栈)。新华社记者 陈晔华 摄

2021年12月19日在北京宣武门拍摄的中国空间站过境照片(轨迹为多张照片堆栈)。新华社记者 陈晔华 摄展望:载人航天“三十而立”再出发

从1992年9月中国载人航天工程正式被批准实施,至今已走过近30年。

从神舟一号到神舟五号再到神舟十四号,从一人一天进入太空到多人多天进入太空,再到驻留太空3个月、6个月……中国空间站蓝图绘就,飞天梦伸向更远的天际。

建造空间站、建成国家太空实验室,是实现我国载人航天工程“三步走”战略的重要目标,是建设科技强国、航天强国的重要引领性工程。

然而,空间站工程立项之初,中国航天人面临着很多难题,比如空间站长什么样、走什么样的技术路线、怎么建……任务非常艰巨。

研制准备长达十年之久,许多空间站工程设计研究人员十年如一日,每个人都把建成中国人自己的空间站作为追求和梦想,使一项又一项关键技术得以突破,一个又一个复杂的技术问题得以解决。

中国载人航天工程办公室主任郝淳介绍,完成空间站在轨建造以后,工程将转入为期十年以上的应用与发展阶段。初步计划是每年发射两艘载人飞船和两艘货运飞船。航天员要长期在轨驻留,开展空间科学实验和技术试验,并对空间站进行照料和维护。

此外,我国还将研制新一代载人运载火箭和新一代载人飞船,均可实现重复使用,新一代载人飞船可搭载7名航天员。

“同时,我们在考虑研发空间站的扩展舱段,为进一步支持在轨科学实验和为航天员的工作和生活创造更好的条件。”郝淳说。

记者:胡喆、宋晨、李国利

编辑:陈玉明

视觉:舒静

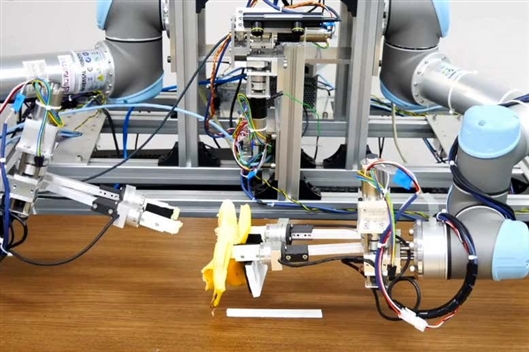

不捏烂不撕碎,机器人也会剥香蕉皮

根据近日发表于预印本平台arXiv的一篇论文,一个经过机器学习训练的机器人可以模仿人类成功地剥香蕉,而不会把它撕成碎片。处理柔软的水果对机器人来说是一个挑战,因为机器人通常缺乏在不破坏物品的情况下处理它们的灵巧性和细微的触感。水果形状参差不齐,即使是同一种水果,形状也会有很大差异——这会扰乱计算机视觉算法,而视觉算法通常充当机器人的大脑。诺哈网2023-05-26 01:33:290000清华大学女生获世界小姐选美冠军:谁说学霸就是丑 网友围观真美吗

近日,在第72届世界小姐选美大赛上,清华大学女生洪昊昀获得中国区最强人气冠军和东部赛区冠军。2017年,洪昊昀被录取到清华大学机械、航空、动力专业大类,被选拔进入机械实验班,并且是全班20人中唯一的女生,和同学们一起组队参加各种科技创新比赛。其实,从洪昊昀对外宣布要参加选美以来,听到了不少质疑。有人说可以在清华大学安静地做一名科研工作者,为什么要去参加选美。诺哈网2023-05-26 07:25:400000中星19号卫星入轨 将主要提供通信和互联网接入等服务

新华社北京11月5日电(记者胡喆、宋晨)11月5日晚间,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,随后将中星19号卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。0000Astrobotic以450万美元收购Masten:承诺将继续推进月球技术

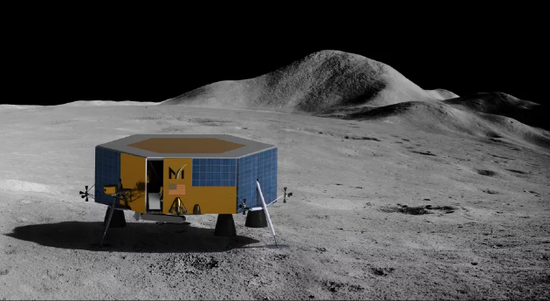

新浪科技讯北京时间9月16日早间消息,据报道,近日,总部位于美国匹兹堡的Astrobotic公司宣布收购在7月底申请破产保护的Masten空间系统(MastenSpaceSystems)公司,后者是美国国家航空航天局(NASA)月球任务的承包商之一。未来Masten的部分员工将继续在该公司位于加州莫哈韦的总部工作,开展亚轨道飞行研究,同时继续开发Xogdor火箭。诺哈网2023-05-27 02:25:070000苹果手机史上最大屏幕!iPhone 16外形渲染设计图来了:大到震撼

快科技5月23日消息,苹果对于iPhone屏幕的升级也是没有停止,而近7寸的手机也很快实现。现在,SonnyDickson最近与9to5Mac分享了一个据称是更大的iPhone16ProMax(有可能被打造成iPhone16Ultra)的CAD模型,并用来制作渲染图,显示苹果2024年最大的iPhone机型可能有多大。诺哈网2023-05-26 06:57:090000