一种几乎不可能被观测到的物理效应,有了新希望

来源:原理

安鲁效应

在《星球大战》里,一个经典画面是当“千年隼”号跳入超空间时,从驾驶舱里能够看到疾驰的星星。不过,假如我们真的能在瞬间加速穿越太空的真空,看到的景象果真如此吗?根据安鲁效应的预测,飞行员更有可能看到的是温暖的辉光。

安鲁效应也被称为傅苓-戴维斯-安鲁效应(Fulling-Davies-Unruh effect),以最初提出这一效应的三位物理学家史蒂芬·傅苓(Stephen Fulling)、保罗·戴维斯(Paul Davies)以及威廉·安鲁(W。 G。 Unruh)命名,它与加速物体和真空中的量子涨落之间的量子相互作用有关。

自上个世纪70年代被提出以来,物理学家一直无法探测到该效应,其主要原因就在于观测到这种效应的概率实在太小了。为什么探测安鲁效应这么难?

一个物体(比如原子)要产生温度高得足以被探测到的辉光,那么它必须在不到百万分之一秒的时间内加速到光速。这样的加速度相当于10¹⁵m/s²的G力(G为一个地球表面的重力加速度),相比而言,战斗机飞行员通常所经受的G力为10m/s²。

这意味着若想要在短时间内观察到这种效应,就必须拥有高到难以置信的加速。倘若加速度的大小只在合理范围内,那么则需要等上非常长的、甚至比宇宙的年龄还要长的时间才有可能测得。

一个紧密的联系

探测这样一个听起来几乎天方夜谭的效应有什么意义呢?首先,安鲁效应的观测将是对物质和光之间的基本量子相互作用的验证。另外,对这一效应的探测还对所谓的“霍金效应”产生重要意义。

根据霍金效应的预测,在极端引力场(比如黑洞周围)中,光和物质的相互作用会产生类似的热辉光,即所谓的“霍金辐射”。霍金效应和安鲁效应之间存在密切的联系,它们是完全互补的效应。如果能观测到安鲁效应,那么就等同于这两种效应背后的机制都被观测到了。

现在,麻省理工学院与滑铁卢大学的物理学家在《物理评论快报》上新发表了一项研究,表明他们可能已经找到了一种能够显著提高观测到安鲁效应的可行性的方法。

一个透明的轨迹

物理学家预测安鲁效应会在真空中自发地发生。根据量子场论,真空并不空,而是一个充满了量子涨落的场。安鲁预测,在真空中加速的物体会以一种能产生温暖的热辉光的方式放大这些涨落。

为了增强探测到安鲁效应的可能性,研究人员摒弃了观测这种效应自发发生的想法,提出可以采用所谓的“刺激法”。这种“刺激”是通过在整个场景中加入光来实现的。研究人员解释,当向场中加入光子时,所加入的涨落是真空中原有的n倍。这时,当一个物体加速通过这个新的场,那么预期所能看到的安鲁效应也就理应是在真空中所看到的n倍。

然而,当加入额外的光子时,除了安鲁效应被放大,真空中的其他效应也会被放大。这一重大的缺点劝退了其他想要采用刺激法来捕获安鲁效应的人。

为了解决这个问题,新研究提出了一种可以在增强安鲁效应的同时抑制其他效应的方法。研究人员提出了“加速诱导透明”概念,从理论上证明了如果一个物体(比如原子)能够以某个非常特定的轨迹通过光子场而加速,那么这个物体会以一种特殊的方式与光子场相互作用,这种特定频率的光子对原子来说基本上是不可见的。

如果这种新的刺激法能在实际的实验中实现,那么添加上的这层“不可见性”,或如论文中所描述的“加速诱导透明”,或将大大增加观测安鲁效应的可能性。它就好比是为其他效应披上了一件隐形斗篷,帮助更好地突出了难以捉摸的安鲁效应。如此一来,原本按照预测需要等上比宇宙年龄还要长的时间才能使加速粒子产生温暖的辉光,只需经过几个小时的等待就能观测到。

实验设计

现在,研究人员已经对如何基于这一理论假设设计出切实的实验有了一些想法。他们计划建造一个实验室大小的,能够将电子加速到接近光速的粒子加速器,然后用微波波长的激光束刺激电子。目前,他们正在想办法设计出能抑制经典效应同时放大安鲁效应的电子路径。

这种机制至少让他们知道,安鲁效应是有可能在人类的有生之年看到的。虽然设计出切实的实验将会是项非常艰难的任务,目前甚至尚无法保证能否真正实现,但这已经是40多年来最接近观测到的安鲁效应的想法。可以说,新研究已经在理论上解决了观测安鲁效应的最大瓶颈。

#创作团队:

撰文:小雨

排版:雯雯

#参考来源:

https://news.mit.edu/2022/physicists-quantum-glow-0426

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.163603

#图片来源:

封面图 & 首图:Christine Daniloff / MIT

AI复制人成了2万人共同的性感女友:对话内容不忍直视

今年,距离电影《Her》上映刚好十年,片中由斯嘉丽·约翰逊「扮演」的拟人化女声人工智能虚拟助手Samantha没有形象,仅靠声线就让无数观众印象深刻,也掀起了人们对人和人工智能浪漫关系的想象和讨论。而后许多带有虚拟形象的聊天机器人出现了,比如2020年爆火的Replika,用户可以在上面定制自己聊天机器人的形象。诺哈网2023-05-26 07:14:070000独悬变扭力梁、气囊也少了 新款丰田卡罗拉上市:11.68万起

快科技5月22日消息,新款一汽丰田新款卡罗拉正式上市,共推出9款车型,售价区间为11.68-15.58万元,包含燃油和混动两种版本。外观方面,新车造型设计与现款基本保持一致,前格栅内部的装饰由此前的横幅式更换为点阵式,将会增加两种车身颜色,高配版的LED灯组内部设计调整,此外还会提供新样式的多辐式轮圈等。诺哈网2023-05-26 07:58:580000地球上仍有9200种树木尚未被发现

近日,一项涉及迄今为止最大森林数据库的新研究估计,地球上约有7.3万种树木,比目前已知的树种数量高出约14%,其中约有9200种尚未发现。该研究表明,大多数未被发现的物种可能都很稀少,且空间分布有限。相关研究结果发表于美国《国家科学院院刊》。诺哈网2023-05-26 02:04:580000你的颅骨与大脑间,有秘密通道相连

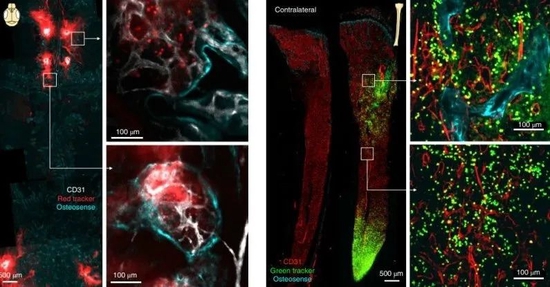

撰文|MichelleStarr翻译|熊茵审校|石云雷你知道你的脑袋内有极小的通道吗?2018年,一个医学团队证实在小鼠与人类大脑中,颅骨骨髓与脑膜之间会通过微小的通道相连。该研究表明,在大脑遭受损伤时,该通道可以为免疫细胞提供一条直达通路,让它们从骨髓快速进入大脑中。诺哈网2023-05-26 03:29:110000“最忙太空出差三人组”出征! 神舟十四号肩负哪些使命?

心怀山海,眼有星辰。浩瀚太空再度迎来中国人逐梦苍穹的身影。6月5日上午,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲顺利送入太空,中国空间站建造阶段首次载人飞行任务发射告捷。诺哈网2023-05-27 09:23:290000