班上的学生100%获诺奖是怎么样的体验?

来源: 石头科普工作室

1947,芝加哥大学,大雪纷飞的一个冬日。

一位深色皮肤的人仍像往常一样,冒着风雪驱车200多公里来到他所教授的课堂上。户外是鹅毛大雪,坚持来到教学楼的学生老师都寥寥无几。不过这位老师很欣慰地看到,台下仍然来了两位学生。于是,这堂课得以照常进行。

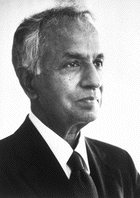

十年后,已经升为教授的那位老师获悉,两位学生拿下了当年的诺贝尔物理学奖。这两位学生不是旁人,正是杨振宁和李政道。而授课的这位深色皮肤的老师,叫钱德拉塞卡。

1910年10月19日,英属印度拉合尔(今巴基斯坦拉合尔市),素布拉曼延·钱德拉塞卡出生在一个泰米尔婆罗门家庭。钱德拉塞卡的出身在今天的人们看来就是学霸世家。他的叔叔是1930年诺贝尔物理学奖得主钱德拉塞卡拉·拉曼。父亲教他数学和物理,母亲教他泰米尔语。他显然具备与他叔父相当的超高智商,同时他还以当时英年早逝的另一位印度裔数学天才拉马努金为偶像。年仅12岁时,钱德拉就进入了高中就读,15岁便顺利进入大学就读。19岁时,钱德拉旁听了著名物理学大师索末菲的演讲,受到启发,发表了他的第一篇论文《康普顿散射及其新型统计理论》。1930年,本科毕业的钱德拉获得了英属印度政府的奖学金,得以前往英国剑桥大学深造,师从霍华德·弗勒。

在剑桥大学,年仅二十余岁的钱德拉便研究出了后来让他获得诺贝尔奖的理论,即有关白矮星上电子气的统计力学理论。根据该理论,恒星转变为白矮星的过程中,存在一个最大的质量极限,后世称为“钱德拉塞卡极限”。超过钱德拉塞卡极限的恒星在晚年将会坍缩为更为致密的中子星或黑洞,而非白矮星。1933年,钱德拉仅仅用了两年多的时间就博士毕业,并获得了剑桥三一学院为期四年的奖金。这是该奖金第二次授予印度裔人士,第一次正是授给钱德拉的偶像——印度裔数学天才拉马努金。

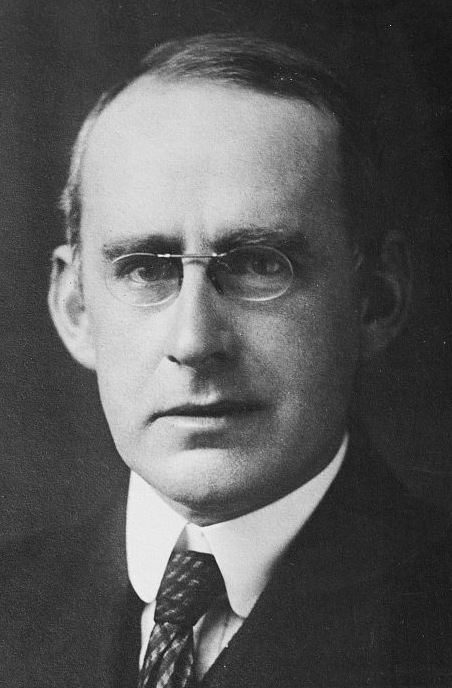

然而,也正是在剑桥,钱德拉遭遇了前所未有的打击。1935年,他有关白矮星的成果遭到了当时的学界大牛爱丁顿的猛烈反对。爱丁顿对钱德拉得到的结果表示不屑与否定,而他在当时的英国天文学界可以说得上是只手遮天,没有哪个人敢于站出来支持钱德拉。钱德拉不过是一个年仅25岁的博士,虽然已经有所成就,却无法同学界大牛相提并论。爱丁顿的“学阀”行径令钱德拉大失所望,曾经的他为了向叔叔和偶像看齐,渴求在科学界一鸣惊人成为最耀眼的明星,然而爱丁顿把他的雄心壮志都毁于一旦。饱受排挤的钱德拉于1935年第一次踏上了前往大洋彼岸的轮船,来到哈佛天文台做访问学者。次年,他接到了美国叶尔克斯天文台的工作邀请,最终在1936年底彻底放弃了在英国的工作,移居美国。芝加哥大学的校长赫金斯十分欣赏钱德拉,力排众议,让他成为了芝大第一位有色人种讲师。从此,钱德拉一直在芝加哥大学工作,直至去世。

傲慢的爱丁顿,钱德拉后来推测他被爱丁顿反对可能是种族歧视心态作祟

二战期间,钱德拉曾加入美国弹道研究实验室,对弹道学作了一些研究,一度获邀参与曼哈顿计划。

钱德拉塞卡的学术生涯堪称传奇。他对物理学的众多领域都有重要贡献。每隔6~7年,钱德拉都会转变一次学术方向,在某一个领域做出一些成就之后又转向下一个。他解释说,这是为了避免自己成为爱丁顿那样的学阀,在某一领域成为“权威”说一不二。而且他的研究往往回避当时的研究热点以避免激烈的竞争。尽管如此,后来的学者会发现,钱德拉所钻研的课题往往和那些所谓的热点话题同样重要。天体物理、电磁散射、热力学与统计物理、辐射传输、流体力学等等方向,他都留下了浓墨重彩的痕迹。钱德拉同样是一位循循善诱的良师,一共带出45位优秀的博士生,而上过他的课的学生更多。他从不摆权威,常常与学生热烈地讨论问题。除了教过杨振宁和李政道,钱德拉带过的学生之一卡尔·萨根,后来成为了知名的科普畅销书作家。

1983年,诺贝尔物理学奖授予钱德拉塞卡,以表彰他在天体物理方面的巨大贡献。1995年,钱德拉去世,他的遗孀将诺贝尔奖金捐赠给芝加哥大学,设立了奖学金。

1999年,航天飞机“哥伦比亚号”携带以他名字命名的X射线天文观测卫星——钱德拉X射线天文台——进入预定轨道。这个望远镜兼具极高的空间分辨率和谱分辨率,是X射线天文学的一项里程碑成果。发射至今,该望远镜已经多次发现与超大质量黑洞相关的重要证据,还发现了太阳系内天体如天王星也能发射X射线。钱德拉的目光深邃,直抵远在光年之外的科学边界……

-THE END-

参考文献:

Wali, Kameshwar C。 (1991)。 Chandra: A Biography of S。 Chandrasekhar。 Chicago: The University of Chicago Press。 ISBN 978-0-226-87054-0。

Vishveshwara, C.V。 (25 April 2000)。 “Leaves from an unwritten diary: S。 Chandrasekhar, Reminiscences and Reflections” (PDF)。 Current Science。 78 (8): 1025–1033。

S。 Chandrasekhar: the man behind the legend, Kameshwar C。 Wali。 Imperial College Press (1 January 1997) ISBN 978-1860940385

Wali K C。 Chandrasekhar vs。 Eddington-An Unanticipated Confrontation[J]。 Physics Today, 1982, 35(10): 33-40。

中科院合肥研究院等离子体物理研究所副所长:中国实际应用“人造太阳”不是梦

【环球时报记者赵觉珵张卉】编者的话:环境污染、气候变化、资源匮乏……当今世界面临的诸多危机均源于能源问题,而寻找一种清洁、安全、可持续的能源也成为全球科学界的一项重大研究课题。参照太阳的核聚变反应,各国科学家从上世纪起开始探索如何利用地球上储量极其丰富的氘制造出“人造太阳”,为人类提供永续的清洁能源。诺哈网2023-05-25 21:36:260000超40万人数据分析:走路走快点,真的可以抗衰老!

编辑|药明康德内容团队端粒是每条染色体末端一个类似“帽子”结构,拥有着重复的非编码序列。这段结构可以保护染色体免受损伤,但是每次细胞分裂,染色体复制时端粒都会变短。而当端粒缩短到一定程度时,染色体稳定性会下降,细胞也逐渐不再分裂,这也被称作“复制性衰老”。而端粒长度也被认为是生物学年龄的关键标志。0000非油炸方便面,未必有你想的那么健康

来源:博物自从有了外卖,我就很少吃泡面了。但是吧,如果外卖送不到家门口,懒得出门又不得不凑活一口的时候,还是得靠泡面。于是,我再一次去超市囤了点泡面。你别说,现在这泡面的品牌、形式和口味还真是多,有进口的,有干拌的,还有带肉包的。就在这一面墙一样的泡面货架里,我发现了一小撮感觉不太受人待见的泡面——非油炸方便面(好吃的油炸型方便面基本上都卖得差不多了,只有非油炸的基本上口味齐全)。诺哈网2023-05-26 02:24:400000巧用天然辣椒素特异性治疗肿瘤

近日,华中农业大学理学院教授韩鹤友团队基于天然辣椒素,创建了一种安全性高、选择性好的肿瘤特异性治疗新方法。相关成果在线发表于《生物材料》(Biomaterials)。辣椒是日常生活中的常见蔬菜,深受人们喜爱。研究表明,常吃辣椒对身体有许多益处,并可用于一些疾病的预防和辅助治疗。在这之中,辣椒中的辣椒素是发挥作用的重要成分。诺哈网2023-05-26 01:39:360000首个国产新冠特效药正式上市!应对奥密克戎BA.5变异株仍然有效

首个国产新冠特效药正式上市应对奥密克戎BA.5变异株仍然有效本报记者袁璐昨天,在新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法线上商业上市媒体沟通会上,腾盛博药总裁兼首席执行官罗永庆向记者表示,该联合疗法仍对奥密克戎变异株BA.4、BA.5有效,并公布了这款药的国内定价:基本上在1万人民币以内。0000