我们为何喜欢研究星座运势?

占星术研究的是天体的运动、以及天体运动与某人性格和未来行为之间的关联。

占星术研究的是天体的运动、以及天体运动与某人性格和未来行为之间的关联。

新浪科技讯 北京时间5月5日消息,据国外媒体报道,聊星座在社交中是一种很好的破冰方法,而星座的历史其实由来已久。我们都知道,占星术并无确凿的科学依据,但很多人依然每天都会查看星座运势。尽管告诉别人“我是金牛座”并不能为你的固执无限开脱,但我们依然喜欢用星座来描述自己的性格。

如果得知如今的星座已经产生了一个月的误差、而且还出现了第十三个星座,大家又会作何反应呢?此外,我们为何总喜欢研究星座运势,还喜欢用星座来定义自己呢?

占星术是什么?

人类从千万年前就已经开始观察夜空了,也许是出于好奇,也许是想更好地了解这个世界,也可能只是无事可做而已,总之我们无从知晓具体原因。他们观察了太阳、恒星和行星的运动,发现了其中存在周期性规律。这些观察不仅为季节和潮汐现象提供了解释,古人也开始通过行星运动预测未来。

占星术研究的便是天体的运动、以及天体运动与某人性格和未来行为之间的关联。古代希腊人认为,天空是一个罩住地球的巨大穹顶,称其为“天球”。太阳和天体都沿着这条路径运动,也就是“黄道”。星座则指一个人出生时太阳在天空中所属的区域,共分为12区,各自对应一年中的12个月份。

十二星座

十二星座

人们为什么会相信星座?

如果我问你是哪个星座,相信你至少知道我在说什么。你也应当知道,根据星座预测未来是相当缺乏科学支撑的。尽管如此,我们依然对研究星座运势、预测性格、未来的人际关系、职业发展等感到乐此不疲。这究竟是为什么呢?

巴纳姆效应

巴纳姆效应是指,人们看到一些对行为和性格的笼统描述之后,总会“对号入座”。例如当你看到这样一句话:“有时你会不太想和人打交道,只想一个人待着。”你就会想:“天哪,这说的不就是我吗!”

巴纳姆效应的关键词是“有时”。 这种笼统的描述也许看似与你的性格相符,但事实上,所有人都有外向的时候和内向的时候。

具有外控倾向、习惯自我贬低的人更容易受巴纳姆效应影响。这些人往往会认为自己的生活受运气、命运、环境等外部因素控制,正好为占星术的发展提供了完美的“土壤”。

具有外控倾向、习惯自我贬低的人更容易受巴纳姆效应影响。

具有外控倾向、习惯自我贬低的人更容易受巴纳姆效应影响。

启动效应

启动效应指的是此前的某个刺激影响对后续刺激感知的现象。你一旦认为自己拥有某个特征,接下来就会不断强化自己与这个特征之间的联系。

假如星座运势说今天你会过得很不顺,那么从你把钥匙忘在家里的那一刻起,你就被拖进这个蹩脚的预言中了。每次只要遇上一丁点不便,你都会觉得是预言得到了印证。

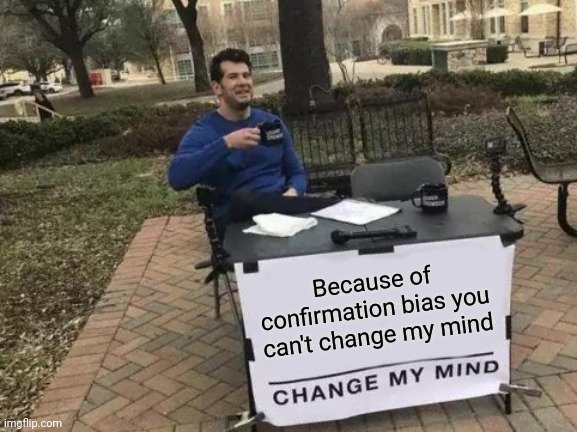

确认偏误

到这里已经可以看出,我们面对这类“预言”是多么容易上当受骗。但我们是否对所有信息的接受程度都完全相同呢?倒也不尽然。

根据确认偏误理论,人们更容易接受与自己理念相符的预测。假设你觉得自己是个诚实的人,那么对于“你是个淡定自若的人”和“你欣赏诚实的品质”这两种预测,你会更倾向于同意第二种,因为它印证了你对自身所持的看法。

身体语言

这一点与你的认知偏误关系不大,更多地与你的身体语言有关。或者说得更具体些,与占星者对你身体语言的解读有关。

占星者在预言时会仔细观察客人的面部表情和身体语言。这些非语言反应可以帮助他们判断客人对听到的预言是否满意,然后据此给出不同的指导。

第13个星座与新行星

即使我们能接受行星运动与人类生活之间的观点,还有一件很有趣的事值得注意:占星术早在人类发现新行星前便已发明,时至今日,占星术士们能利用的最远的行星也只到土星而已。

此外,人们极少将第13个星座纳入考虑范围。地球绕地轴旋转时会发生缓慢的摇摆,因此星座与地球的相对位置如今已经出现了将近一个月的偏差。

根据最新计算,星座数量应该增加到13个,多出来的一个为蛇夫座,但你几乎从不会在星座运势图中看到它。虽然天文学和占星学之间的确存在一些差异,但蛇夫座也有可能是被人刻意忽略的。

至少我们如今清楚自己为何会沉浸在研究星座运势的快乐中了。毕竟,与自己的认知偏误作斗争可不是件容易的事。(叶子)

中国团队研制出能 “独立思考”的空中机器人

在未知复杂环境中成群结队飞行,一直被看作是机器人与人工智能领域的一大技术瓶颈。在两年多的研究中,浙江大学控制科学与工程学院、湖州研究院科研团队解决了未知复杂环境下机器人单机与群体的智能导航与快速避障方法等一系列核心技术,将只能在电影里面看到的场面带到现实世界。诺哈网2023-05-25 19:55:460000动物“勤劳度”红黑榜,看看哪种动物最懒?

今天是五一国际劳动节,劳动对于人来说是一件光荣的事情。在我们人类的社会,我们崇尚勤劳,鄙视懒惰,为了表彰那些勤劳的人们,我们国家每年都会设置五一劳动奖章。那么,动物界是否也有勤劳和懒惰的动物?答案是肯定的。只不过,动物界的勤劳不能用我们人类的标准来定义。诺哈网2023-05-25 19:53:360000詹姆斯·韦伯望远镜通过大气分析能锁定地外海洋世界

新浪科技讯北京时间7月21日上午消息,据国外媒体报道,目前,一项最新发现可使美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜确定地外星球中陆地和海洋的面积比例。诺哈网2023-05-27 04:53:470000填补世界空白!“从鱼到人”探源研究取得重大突破!

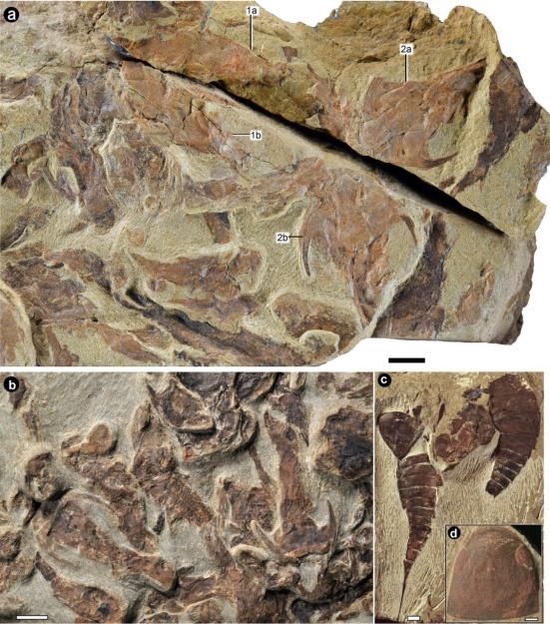

[环球时报-环球网报道记者樊巍邓孝慈]《环球时报》记者9月28日从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所处获悉,近期,该所朱敏院士团队在重庆、贵州等地志留纪早期距今约4.4亿年的地层中发现“重庆特异埋藏化石库”和“贵州石阡化石库”,两项发现为我国又增添了两个世界级的特异埋藏化石库,同时还填补了全球志留纪早期有颌类化石记录的空白,首次为有颌类的崛起与最早期辐射分化提供确切证据。诺哈网2023-05-26 14:40:140000