NASA报告称5月撞击韦伯望远镜的微流星体可能造成了超出预计的损伤

一份最新报告显示,美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯·韦伯太空望远镜在今年5月被一块太空岩石击中,其受损程度比最初想象的更加严重

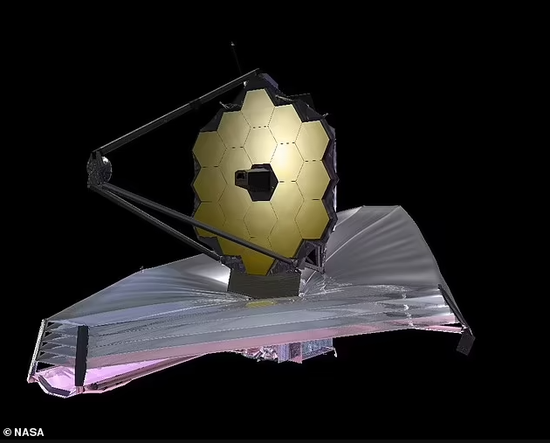

一份最新报告显示,美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯·韦伯太空望远镜在今年5月被一块太空岩石击中,其受损程度比最初想象的更加严重新浪科技讯 北京时间7月20日上午消息,据报道,一份最新报告显示,美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST,以下简称韦伯望远镜)曾在今年5月被一块太空岩石击中,其受损程度可能比最初预计的更加严重。

NASA透露,这个总耗资高达100亿美元的红外线太空望远镜的主镜在受到微陨石的撞击后,出现了永久性的改变。不过,这并不会影响韦伯望远镜的拍摄能力,未来它仍将为我们提供更多高清晰度的深宇宙图像,揭示SMACS 0723星团等遥远星系群的奥秘。

NASA透露,这个总耗资高达100亿美元的红外线太空望远镜的主镜在受到微陨石的撞击后,出现了永久性的改变。不过,这并不会影响韦伯望远镜的拍摄能力,未来它仍将为我们提供更多高清晰度的深宇宙图像

NASA透露,这个总耗资高达100亿美元的红外线太空望远镜的主镜在受到微陨石的撞击后,出现了永久性的改变。不过,这并不会影响韦伯望远镜的拍摄能力,未来它仍将为我们提供更多高清晰度的深宇宙图像对韦伯望远镜试运行阶段的分析显示,在1月至6月之间,有6颗微陨石撞击了望远镜的主镜,其中5颗造成的损害可以忽略不计。然而,在5月中旬,主镜上标记为C3的镜面受到了撞击,给望远镜留下了需要进行全面校正的损伤。

报告写道:“这颗微流星体撞击发生在2022年5月22日至24日之间,超出了发射前对单颗微流星体损伤的预期,促使JWST项目展开进一步的调查和建模。”试运行阶段是一个艰苦的过程,开始于韦伯望远镜进入太空后不久,一直持续到几周之前。在这段时间里,地面控制人员成功完成了韦伯望远镜镜面和仪器的定位、校准和测试。

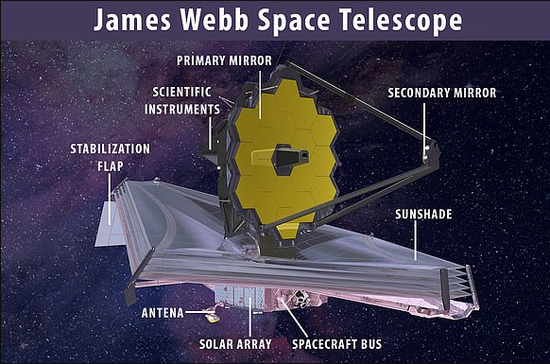

试运行阶段中,5次微流星体撞击损伤的波前误差均小于1纳米的均方根值。通过这种技术方法,研究人员可以描述韦伯望远镜收集的星光发生了多大程度的扭曲。韦伯望远镜最精密的部分便是其主镜,由18个六边形镀金镜面组成,每一个都可以单独进行精细调整。因此,大多数由微流星体撞击造成的失真都可以得到纠正。

韦伯望远镜的主镜由18块六边形镀金铍金属组成,直径为6.5米。它由三个从主镜向外延伸的浅碳纤维管或支柱支撑

韦伯望远镜的主镜由18块六边形镀金铍金属组成,直径为6.5米。它由三个从主镜向外延伸的浅碳纤维管或支柱支撑然而,韦伯望远镜团队通过对C3镜面的误差校正后发现,第6颗微流星体的撞击使得该镜面的波前误差从56纳米提高到178纳米。不过,C3镜面的损伤仍然可以得到补偿,并不会影响主镜的整体分辨率。

“在2022年5月22日至24日期间,微流星体撞击了C3镜面,造成了该镜面整体数据出现了不可纠正的显著变化,”该报告补充道,“然而,在整个望远镜层面上,这种变化很小,因为只有一小部分主镜区域受到了影响。”

韦伯望远镜的主镜口径达到6.5米,聚光面积达到25.4平方米,当暴露在太空中时,微流星体的撞击是一个不容忽视的问题。专家预计,由于韦伯望远镜的轨道距离地球约150万公里,位于所谓的第二拉格朗日点(L2)上,因此每个月大约只会遭遇到一次有潜在危险的微流星体撞击。

“目前还不清楚2022年5月C3镜面的微流星体撞击是一个罕见事件(被高动能微流星体撞击的事件在统计上可能几年才发生一次),”报告中写道,“还是说韦伯望远镜比发射前模型预测的更容易受到微流星体的损伤。”

目前,韦伯望远镜团队正在研究应对的方案,以减少未来的微流星体撞击威胁。可能的方法包括限制望远镜指向特定方向的时间,在这些方向上,暴露的镜面可能会有更高的撞击概率。

当地时间7月12日,NASA公布了韦伯望远镜一组前所未有的全彩色照片,首次向世界展示了一个遥远的“恒星摇篮”——船底座星云;一颗被气体和尘埃覆盖的垂死恒星;以及一场星系之间的“宇宙舞蹈”——史蒂芬五重星系。

这是詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的第一张照片,显示了距离地球数十亿光年的SMACS 0723星团

这是詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的第一张照片,显示了距离地球数十亿光年的SMACS 0723星团

这组宝贵的图像使全世界天文学家和天文爱好者漫长的等待和焦虑告一段落。它们的效果超出了之前的想象,展示了一些以前从未见过的,还需要天文学家进一步解释的东西。强大的红外线探测能力,意味着韦伯望远镜可以“看到”宇宙大爆炸发生后1亿到2亿年时的样子,拍摄到135亿年前宇宙中第一批恒星发光的图像。随着韦伯望远镜继续对宇宙中最早的星系展开探索,研究人员将很快开始了解更多关于星系质量、年龄、历史和组成的信息。

有关微流星体撞击对韦伯望远镜影响的报告发表在学术论文预印本网站arxiv.org上。

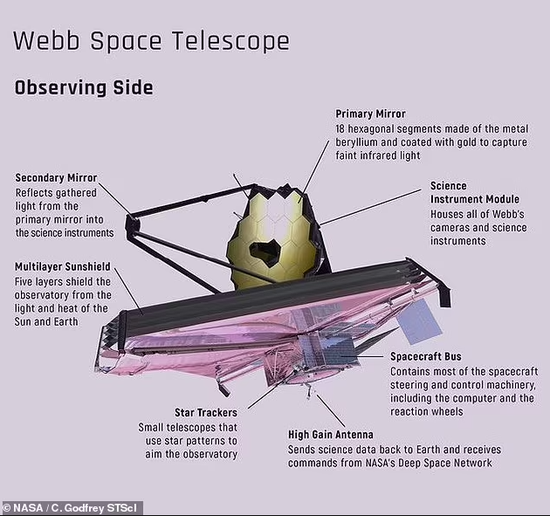

詹姆斯·韦伯望远镜上的主要仪器

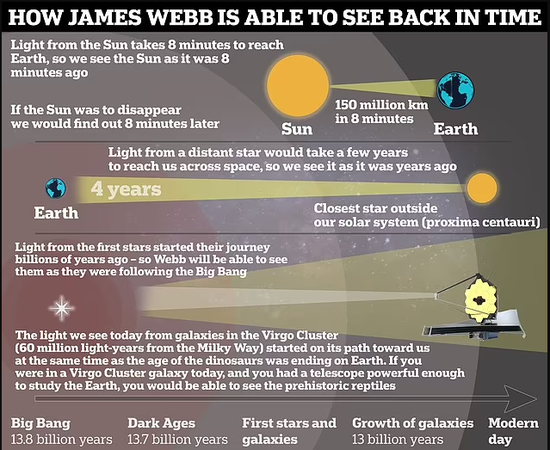

韦伯的红外探测能力使其能够“回溯”发生在138亿年前的宇宙大爆炸。光波的移动速度非常快,大约为每秒30万公里,因此物体越远,我们看到它所需的时间就越久

韦伯的红外探测能力使其能够“回溯”发生在138亿年前的宇宙大爆炸。光波的移动速度非常快,大约为每秒30万公里,因此物体越远,我们看到它所需的时间就越久近红外相机(NIRCam):一种红外成像仪,其光谱覆盖范围从可见光边缘(0.6微米)至近红外光(5微米),有10个传感器,每个4M像素;该仪器还将作为韦伯望远镜的波前传感器,这是波前传感和控制活动所必需的。

近红外光谱仪(NIRSpec):将在与近红外相机相同的波长范围内进行光谱分析,由欧洲空间局的欧洲空间研究与技术中心建造。

中红外成像-光谱仪(MIRI):由一个中红外相机和一个光谱仪组成,测量范围是5到27微米的中-长红外波长。该仪器的工作温度不能超过6开尔文(–267.15℃),因此在其工作环境防护层较温暖的一侧(向阳侧)加装了一个氦气制冷装置,以维持其工作所需的低温。

精细制导传感器/近红外成像仪和无缝隙光谱仪(FGS/NIRISS):用于在科学观测期间使望远镜的视线保持稳定。

詹姆斯·韦伯望远镜简介

台巨大的望远镜已经耗资超过70亿美元(最新预估总耗费高达100亿美元),被认为是哈勃太空望远镜的后继计划,后者仍在轨运行

台巨大的望远镜已经耗资超过70亿美元(最新预估总耗费高达100亿美元),被认为是哈勃太空望远镜的后继计划,后者仍在轨运行詹姆斯·韦伯望远镜堪称宇宙的“时间机器”,可以帮助我们揭开早期宇宙的秘密。这台望远镜将回望135亿年前诞生于早期宇宙中的第一个星系,并对遥远的恒星和系外行星,甚至太阳系中的诸多卫星和行星展开观测。

詹姆斯·韦伯望远镜及其大部分仪器的工作温度约为40开尔文,约为–233℃。作为世界上最大、最强大的轨道空间望远镜,它能够观测到宇宙大爆炸后1到2亿年时的景象。在设计上,这台红外线空间望远镜具有更高的红外分辨率和灵敏度,所观察物体的亮度可以比之前哈勃太空望远镜探测到的最微弱物体的亮度低100倍左右。NASA倾向于认为韦伯望远镜是哈勃望远镜的后继计划,而不是“替代者”,因为这两者将在一段时间内协同工作。

哈勃望远镜于1990年4月24日由发现号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,以大约每小时27300公里的速度在距地面约550公里的近地轨道上绕地球运行。

科学家首次将AI元学习引入神经科学 有望提升脑成像精准医疗

近期,中外科研工作者合作的一项技术成果在神经生物学顶级期刊《自然·神经科学》上发布。这项研究首次将人工智能领域的元学习方法引入神经科学及医疗领域,能在有限的医疗数据上训练可靠的AI模型,提升基于脑成像的精准医疗效果。诺哈网2023-05-25 18:45:270000蚕为什么只吃桑叶,不吃桑葚?

来源:博物尽管春天是万物蠢蠢欲动的季节,但是姐妹们醒一醒!几百年前老祖宗就说过啦:桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!诗文的大意是:桑树还没落叶的时候,桑叶水灵灵的。那些鸠呀,不要贪吃桑葚。年轻的姑娘们呢,不要和男人耽误时间,毕竟——鸠冷漠脸表示:哦,然后呢?为啥不让我吃桑葚?这……比兴了解一下?再说了,你吃完了我们不就没得吃了嘛(bushi)。诺哈网2023-05-26 02:43:530001潮流手机唯一!小米Civi 3用上16GB 1TB超大存储:超Pro级规格

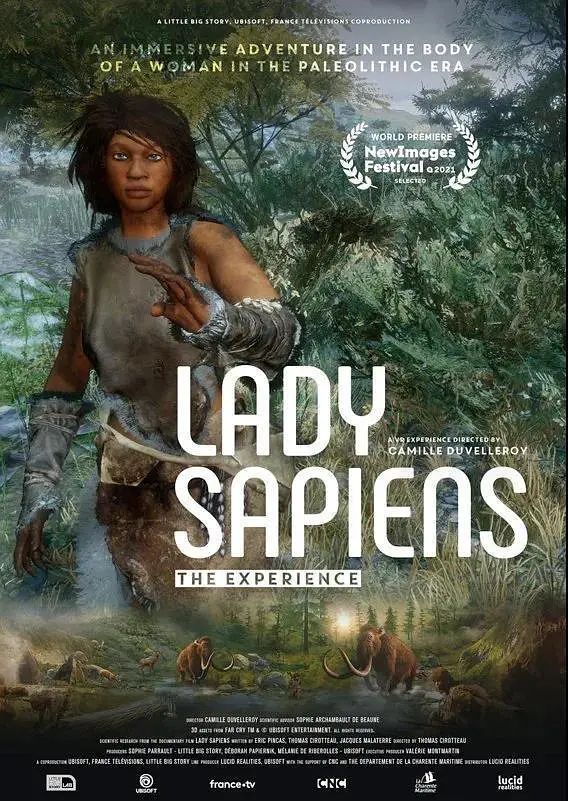

快科技5月24日消息,小米Civi3明天就要正式发布了,经过官方超密集的预热,新机的关键配置已经确定。与以往Civi系列机型不同的是,小米Civi3首次增加16GB1TB超大内存、超大存储的版本,可以说是超Pro级的硬件规格了,同时,小米Civi3将成为目前潮流手机阵营中唯一的1TB手机。诺哈网2023-05-26 00:36:240000史前女性不仅是母亲,还是狩猎者和艺术家!

新浪科技讯北京时间5月15日消息,据国外媒体报道,众所周知,史前男性负责外出打猎获取食物,那么史前女性呢?她们是否非常柔弱,仅在洞穴中负责照顾孩子,躲避外面的暴力世界?今年9月份,法国一本书籍和一部纪录片将在英国发布,旨在“揭穿”史前人类性别角色的简单划分。诺哈网2023-05-26 18:07:420000科学大家|从人工智能到如何更清楚地看世界

作者:尤瓦尔·赫拉利出品:新浪科技《科学大家》中信出版集团编译:林华本文整理摘编自《人类简史:从动物到上帝》2011年夏,我写完《人类简史》后,觉得肯定不会再讲那个故事了。我对那本书有一份特别的喜爱,也为该书的成功而心存感激,但我觉得我已经讲完了人类这个物种如今的故事。人类2.0仍在展开,可我想以后的故事最好留给别人去讲。诺哈网2023-05-25 18:55:120000