田一超:数学王国的“攀登者”

田一超

■本报记者 韩扬眉

一个普通人能否登上数学的塔尖?

数学家田一超说,他可能算不上“天才”,但他的经历或许能给很多人带来希望:没有奥数金牌也可以从事数学研究。

和他大约同一时期进入大学的有张伟、袁新意、朱歆文、恽之玮等北京大学数学“黄金一代”;在德国波恩大学时,他的同事是30岁就拿到了数学界最高奖菲尔兹奖的皮特·舒尔兹;在华人数学家大会上与他竞争“金奖”的对手郑维喆,28岁时得到杨乐和丘成桐两位数学家的推荐。

“我是一步一步攀登的人。”田一超自认不是极具天赋的数学家,不像天才那般有许多的“灵光一现”。他最初的摸索是缓慢甚至笨拙的。但在漫长的“蛰伏”中,扎扎实实、一步步上升终于带来回报。

“普通人在研究体系中找准自己的位置,扎扎实实地做好基础工作,也能够取得一些突破。”田一超说。如今,他是中国科学院数学与系统科学研究院华罗庚数学首席研究员,也是中国科学院晨兴数学中心的成员。他在数论与代数几何领域的基础理论研究在国际上享有盛名,在志村簇的几何及其在朗兰兹纲领中的应用等方向上的突出成果,已成为很多人追随的热点。

从“野路子”到“正规军”

田一超在小县城成长和学习,父亲是当地中学的化学老师。家里的书籍、父亲与朋友的聊天内容,大多涉及自然和宇宙。“神奇”是田一超对科学的第一印象。

高中时,田一超参加过数学和物理竞赛,但成绩并不突出。他最终通过高考考入清华大学物理系基础科学班。然而,他发现自己并不喜欢物理实验,倒是数学语言的严谨、体系的优雅,以及工具的强大令他眼前一亮,使他着迷。

尽管基础科学班重视数理基础,但数学系的经典课程,如《数学分析》《抽象代数》《实分析》《复分析》等都并非必修,田一超只能自学这些课程。

其中,田一超极喜欢的是代数几何。

上世纪六七十年代,以传奇数学大师Alexander Grothendieck为首的法国学派发展出一整套新的代数几何语言。“这套语言非常强大,可证明很多‘漂亮’的定理。”田一超说。

如果说初遇时的着迷将田一超带入了数学的殿堂,那么大师的指引则坚定了他从事数学研究的决心。

大四时,清华大学数学系与法国巴黎第十一大学联合举办课程和讨论班,邀请国际著名数学家Jean-Marc Fontaine、Michiel Raynaud、Luc Illusie等来清华大学讲学。那是田一超第一次系统地学习现代代数几何。

那段时间,学习的内容是新的,学习的强度也是他从未经历过的。

每周两次课,课程内容非常浓缩。“课上,老师只是梳理脉络,提点重要内容。我们抄了笔记后,课下至少要花4个小时复习,才能够理解学习的内容。”田一超回忆说。

上课之外,他们还要抽出时间和精力进行讨论。不过,在讨论班上,学生更加自主,通常由老师或学生找文献,学生阅读后作学术报告。在此过程中,田一超得到了数学家非常详尽的指导。

比如,每次正式报告前,要先进行一对一的“彩排”,田一超会到Illusie的办公室先给他讲一遍,直至讲到Illusie觉得清楚、明白为止。之后,Illusie会告诉他哪些地方需要一步步讲清楚、哪些地方可以省略,以及报告的效果如何等。

他从不同的授课老师那里学到了不同的风格,对材料的理解能力、自学能力和表达能力得到了质的提升。

临近大学毕业,田一超觉得,自己从“野路子”成为了“正规军”的一员。

孤独的探索

大学毕业后,田一超通过清华大学和巴黎第十一大学的合作,带着对代数几何的热爱与向往,前往巴黎读博士,认识了对自己影响深远的导师阿贝斯。

阿贝斯是突尼斯人,也是法国代数几何领域的知名数学家。他18岁时从突尼斯到巴黎高等师范学院读书,对Grothendieck学派推崇备至,这与田一超不谋而合。

“阿贝斯是很好的导师,给我的博士论文题目非常适合我。他对数学写作有独到的理解,也非常耐心地帮我修改论文。”田一超说,导师的指导让他明白了什么是好的数学论文写作方式,也奠定了他此后的论文写作风格。

他在博士论文中对于一般p-可除群给出了其典则子群问题存在的充分条件,从而解决了美国数学家于1967年所提出的p-可除群的典则子群的存在性问题。相关成果发表于顶级数学期刊Annals of Mathematics。

在代数几何领域的初步成功让田一超有些“小得意”。然而,接下来在美国普林斯顿高等研究院进行博士后研究时,他经历了一段“痛苦的转型期”。在那里,他被推进了另一个完全未知的领域——数论。

数学家高斯曾写道:“数学是科学的皇后,而数论是数学的皇后。”数论研究中的各种猜想被视为数学皇冠上一颗颗璀璨的明珠。

那时,数论中的各种问题是数学家关注的热点,他们闲谈时讨论的也是朗兰兹纲领这样的大问题。从事代数几何研究的田一超发现,自己很孤独。

“当时很受冲击,好像有共同语言的人很少,而且觉得自己懂得太少了。”在与其他博士交流时,田一超甚至不理解他们所做的研究。这让他意识到,“我应该多学一点”。

为了“多学一点”,田一超看了大量的、各种各样的论文。有时看到一个点想深入研究,但过几天又觉得没意思,反复拉扯中,他心烦意乱又迷茫。“当时我在论文的海洋里迷失了。”田一超说。

独自摸索的局限是,不时会碰到盲区。尤其是研究快要出结果时,被别人抢先一步,是最受打击的。受打击之后,田一超很快调整心态:“找到同行了,以后有机会进行更多的讨论。”

他继续沉下心来,尽可能多地阅读论文、找人讨论。渐渐地,他捕捉到了数论中深藏的美,兴奋的神经再次跳动。他发现,他博士论文所研究的内容在数论领域变得更加有意义。

“最初的研究成果可能粗糙、简单,甚至在成熟的数学家看来没有特别重大的意义。但这是自己花费心血后的独立发现,走出了需要别人带领学习的阶段,是非常有意义的。”在田一超看来,他迈出了独立科研的第一步,这是最重要的。

良师益友相助

张寿武和肖梁的出现,让田一超的数论研究变得顺利了一些,他有了榜样和志同道合的伙伴。

张寿武是普林斯顿大学教授、国际著名数论专家,是田一超的“引路者”。肖梁是北京大学数学系教授,是田一超的合作者。

从学术谱系上看,张寿武是田一超的师伯。2011年,田一超在普林斯顿大学的学术报告会上第一次见到张寿武,后者的风趣幽默和强大气场给田一超留下了深刻印象。

张寿武对这位后辈非常照顾,像对待亲弟子一般,带着他参加学术活动,与优秀的年轻数学家一起交流。

2011年,张寿武与中国科学院院士励建书在香港科技大学举办研讨班,将许多年轻的中国学者聚在了一起。在这个讨论班里,田一超认识了后来的好友和长期合作者肖梁。

“你最近在做什么?”“进展如何?”二十七八岁的年轻人,对数学的兴致正浓。他们一见如故,分享好题目,碰撞新思想。

那时,田一超正处在“痛苦的转型期”,发现正在研究的问题已被别人研究过了,只是结果还有完善的空间。当肖梁问他在做什么课题时,田一超认真地解释了一番。肖梁立即有了兴趣,并找到数学家David Helm新发表的一篇相关文章。两人仔细一读,发现其中的方法正好可以解决田一超的问题。

很快,两人的研究就有了一个重要结果。

此后,他们开展了长期合作,聚焦希尔伯特模簇的相关问题,并取得了一系列重要的突破。

做好自己

“我的天赋没有达到天才级别,我也好奇天才是什么样的。”2015年,田一超主动申请到波恩大学访问,与当时数论界“最当红”的天才、2018年菲尔兹奖得主皮特·舒尔兹成为了同事。

他说,舒尔兹看起来和普通年轻人似乎没有太大区别,喜欢笑,也喜欢啤酒。但一聊到数学问题,他就会两眼放光。

最令田一超惊讶的是,无论问舒尔兹什么技术性的问题,他都能瞬间明白对方在说什么,而且马上回答——很多时候就是问题的解决方案。

与更优秀者同行,田一超并不妄自菲薄。在他看来,研究数学的确需要天赋,但数学不再是天才的游戏和特权,数学研究人员也是众多职业的一种。他的经历或许可以让“普通人”看到一些希望,没有奥数金牌也可以从事数学研究。

田一超说,数学体系的发展日趋完善,既需要“灵光一现”的极具天赋的人才,也需要基础理论特别扎实的人才。“扎扎实实地把基础做好,也能够取得一些突破。每个人都可以找到自己的位置和价值。”

取得更大的突破,仍是激励田一超不断向前、站在数学前沿的动力。“现在,发现优秀的年轻人也会让我很开心。”他说。

国产游戏版号发放步入“常态化”

5月份86款国产网络游戏获批5月22日晚,国家新闻出版署网站发布2023年5月份国产网络游戏审批信息,共有86款游戏获批。截至目前年内累计发放433款游戏版号,接近2022年全年总数(去年过审468款国产网络游戏)。市场认为,自2022年12月份起,游戏版号每月的发放数量均超过80款,处于较高水平,预计随着版号恢复常态化发放,新游戏上线的数量和质量也有望增强,助推游戏行业景气度持续回暖。0000中国联通发布《5G-TSN协同传输技术白皮书》并联合中兴通讯、芜湖美的启动5G/5G-A确定性工业网络联合创新项目

5月19日,中国联通携手中兴通讯、芜湖美的在合肥召开了5G/5G-A确定性工业网络联合创新项目启动会,并发布《5G与TSN协同传输技术白皮书》。中国联通研究院副院长唐雄燕,安徽联通副总经理王磊,芜湖美的厨卫总经理赵伟东,中兴通讯中国区战略规划部副总经理王岱出席本次启动会。C114通信网2023-05-28 11:55:450000气候变化让此轮印度热浪发生可能性增加30倍

自今年3月初起,印度和巴基斯坦的大部分地区一直处在极端高温天气下。世界天气归因组织(WWA)在北京时间24号早上4点发布对这场热浪的归因分析,指出气候变化让本次热浪发生的可能性增加了30倍。诺哈网2023-05-26 12:46:100000推广低噪声施工设备减少噪声污染

为贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》(以下简称《噪声污染防治法》),工业和信息化部会同生态环境部等部门组织开展了低噪声施工设备遴选工作,经企业申报、地方推荐、专家评审和网上公示等程序,确定了《低噪声施工设备指导名录(第一批)》,共有46款设备上榜,包括10款压路机、4款推土机、9款装载机、2款平地机和21款挖掘机。0000暑期档,还有点空

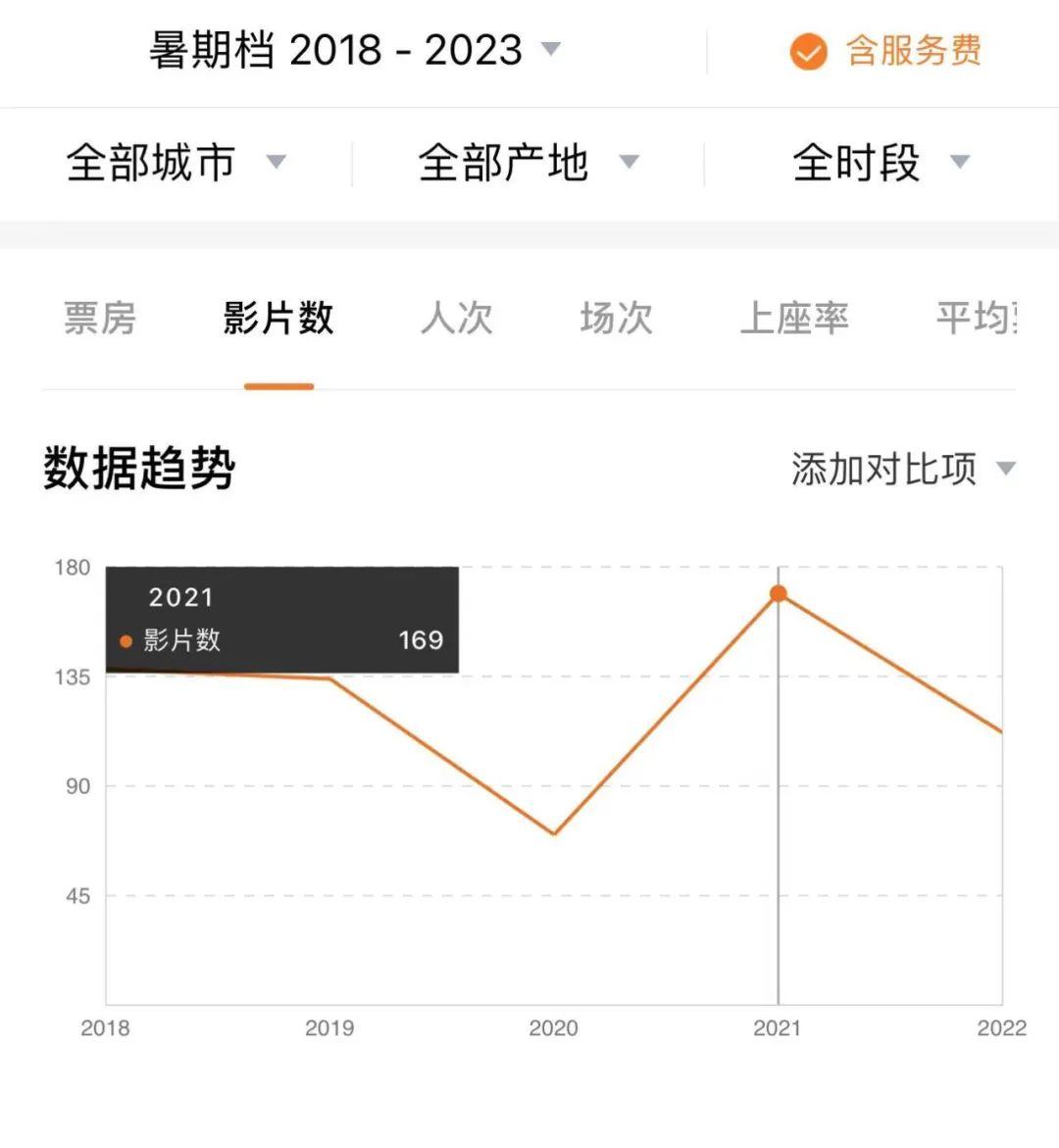

疫情改变了市场编者按:本文来自微信公众号犀牛娱乐(ID:piaofangtoushijing),作者:小福,创业邦经授权发布。明明还有一周就要到暑期档,却一点没有暑期档的样子。今年的暑期档似乎比我们想象中要更加平淡。截至5月23日,定档2023年暑期档上映的新片数量不过53部,平均到三个月里每个月也就只有十几部新片上映。这种规模的新片供应量甚至不及一个普通淡季月份。创业邦2023-05-29 00:45:200000