不被看见的情绪劳动:她们真的“一点就着”吗?

“结了婚之后,我经常觉得她脾气一点就着。”

在最新一季的婚恋纪实节目《再见爱人》中,90后夫妻王睡睡与张硕展现了婚后生活可能的危机。两人相识于校园,在历经情感的升温最终走入婚姻后,却发现对方像是“变了个人”。节目中我们时常能看到一种错位,追求初期他对她的“死缠烂打”如今成了“她气就让她气”,当一方已经崩溃到哭泣时,另一方却仍旧茫然不知何故。久而久之,她愤怒于他的“不够成熟”,而他恐惧她的“一点就着”。

《再见爱人》第三季节目剧照。

《再见爱人》第三季节目剧照。

当第三方观众惊诧于两人戏剧化的相处模式时,女方密集的语言输出曾引起不适,但随着了解的深入,观察团逐渐开始猜测,也许“毒舌”的睡睡并不是唠叨,她只是受够了。

这并非婚姻中的个例。在围绕矛盾核心的婚闹问题中,两人始终在“要表态”和“按你的方式表态”上达不成一致,当男方反复讲着“我已经按你的要求做了,还要我怎样”,屏幕另一边的我们是否对此似曾相识?这一幕像极了家庭日常中最琐碎的那些口角,“我已经倒了垃圾,到底还要我怎样?”是啊,还要怎样呢……但情绪爆发的临界点,往往就出现在那个再也找不到情绪源头的时刻。

改变的第一步,正是要为这些“无名的时刻”命名。长期以来,女性都缺乏一种话语讲述这些难以启齿的心理体验。你清楚地知道自己花费了大量的时间、精力在做一种看不见的劳动,最终的成果是周遭的一切都看似顺其自然地在正常运转,但周围人似乎都觉得,这理所当然。2017年,一篇名为《女人不是唠叨——我们只是受够了》的文章在国外社交媒体迅速走红,短短数日被分享转发近百万次。上百万女性在文末接力留言,分享着各自的共鸣体验,她们开始意识到,真正消耗她们的根源叫作——情绪劳动。

时隔一年后,当年那篇文章的作者杰玛·哈特莉(Gemma Hartley)出版了《不被看见的情绪劳动》一书,结合她的亲身体验扩展了情绪劳动的概念边界。于是我们得以看到,不仅空乘行业的“微笑服务”是一种情绪劳动,家庭中那些崩溃时刻的背后都是不被重视的情绪劳动。女性该如何讲述自己的经验?透过传统的性别分工,女性真的更擅长情绪劳动吗?为什么作者主张不要请丈夫“帮忙”做家务?以及如果情绪劳动不存在完全的五五平分,那可能的解决路径又是什么?今天这篇文章即从这本书出发,结合更多材料,与读者共同走进这一长期被遮蔽的领域。

这篇文章不仅写给女性,也写给那些困惑的男性读者。理想的未来并不是要放弃情绪劳动,而是去掉情绪劳动的性别标签。正如中国社科院副研究员孙萍在前不久的分享中所提:情绪劳动不是排斥男性,而是排斥男性气质。到那时,男性亦能在情感的世界中更充分地投入生活,不再做生活的被动消费者,不再让自我的价值完全被有偿工作所奴役。

“无名的问题”:为什么女性的爆炸看上去那么突然?

“这正是症结所在。”母亲节的那天晚上,杰玛·哈特莉情绪崩溃到大哭,而一旁的丈夫手足无措,他甚至不知道妻子怎么突然就爆炸了。

一切还要从母亲节的礼物说起。那天,哈特莉提出想要一份全屋清洁作为母亲节礼物,不为别的,她只想让自己从繁琐的家务中抽身一日,不必打电话多方对比价格,也不必操心检查保洁的质量。可丈夫在打电话预约时发现,这个礼物价格太高且“并不划算”。于是他提出要给妻子选购一条项链,然后自己动手打扫卫浴。

那天一大早,路过浴室门口的妻子看到丈夫正在方寸大的地方忙活,地上散落着未收好的鞋袜。她意识到显然丈夫想给自己一个干净的浴室作为“惊喜”,她需要积极鼓励以免这份心血来潮的勤奋因气馁成了昙花一现;但环顾方寸之地外的其他角落,一片混乱。

她先是拾起地上的衣物归置回原处,转身来到厨房发现水槽里的碗碟还在静静躺着,昨天丈夫提出换他洗碗,碗是洗了,但也仅仅只是洗了。她把碗碟收好,打开冰箱发现家里的牛奶没了,于是打开手机记在备忘录里,即使最后一口是丈夫喝光的。直到她转身回卧室,被横在过道的储物箱挡住,哈特莉的情绪“一下”就崩溃了。闻声而来的丈夫拎着工具站在门口,“这有什么好生气的,你叫我把它放回去就好了。”

“我不希望这种事还要我开口要求!”连续两天,箱子横在那里,丈夫本可以顺手放回原位,但他都绕过去了。是啊,这不是什么大事,但从早上起床开始,哈特莉接连做了很多类似的事,但细说起来好像又没做什么。哈特莉不知道自己究竟是从何时起成了家里那个“知道该做什么的人”,而对方只是她“知会的对象”。多数时候,这些挣扎都发生在内心,消耗着她的心力,直到爆发的那一刻,才显得格外突然。

对于女性而言,她们崩溃的原因在于无法描述这种情绪上的疲惫。而这种失语也让大多数男性无法理解,这种“安排”有那么累吗?2017年起,哈特莉采访了上百位女性,她将这种疲惫定义为,我们为了让周遭人感到舒适和快乐所做的没有酬劳的隐形劳动,并试图弄清楚为什么情绪劳动会令人如此疲惫。

其中的悖论之一在于,掌控“选择大权”并不意味着自由,尤其是当她们不只为自己选择,也为周围人选择时。这种接踵而至的“安排”并没有看起来那么容易,它们琐碎且需要分配大量注意力资源,因为这些任务背后始终要考虑“该怎么做,才能让这一群人都满意”。生孩子之后的哈特莉坦言,很长一段时间里她再也写不出小说,她的生活被各式各样琐碎的选择填充,小到家里的卫生纸用完了需要买,大到为家庭的各种节日做准备,“这种劳动费心劳神,我再也没有精力和情绪去关注我的内心、我的创作和生活的意义。”

正因为这些“安排”近乎繁琐,这就意味着这项劳动是持续性的,以至于作为统筹者的女性几乎无法切换到完全的工作模式或休假模式。这些女性通常在非家庭场合也习惯性刷手机,随时准备回复类似“家里的米放在哪里”“孩子几点喝奶”这样的问题。最终那些分派出去的任务,都以另一种方式又回到了她们手中,因为那些认领任务的人只是在机械地“执行”。换言之,情绪劳动不会在转移任务时结束,而是持续到任务完成为止。

造成疲惫的另一个根源还在于,这些劳动中的大部分都不被看见。在近期热映的电影《奥本海默》中有个一闪而过的镜头,某天晚上,奥本海默结束一天的工作回到家中,推门迎上的是没开灯的房间,屋子里孩子的哭声不断。他来到桌边看向妻子,讲述今天发生的种种,妻子一一回应,与往日没什么不同。直到奥本海默轻声询问:“孩子在哭,亲爱的,你不打算去哄哄吗?”凯瑟琳突然情绪爆发:“我已经哄他一整天了。”甚至这种情绪劳动还具有代际上的遗传性,一名女性受访者还提到,当儿子情绪波动寻求帮助时,如果她没有时间,儿子就会去找外婆处理,而不会去找父亲或祖父。

《奥本海默》剧照,图为凯瑟琳。

《奥本海默》剧照,图为凯瑟琳。

对此,女性并非没有尝试过沟通。受访者中,多数女性称都曾在感情或婚姻关系的某个节点与另一半谈过情绪劳动,但聊到最后总是变成争执。母亲节那天的后续是,丈夫辩解称:“为什么你看不到干净的浴室?我做了那么多还不够吗?”妻子反问说:“为什么我指出这个问题,就好像否定了你做的其他事情?这其中有什么联系吗?”在偷换概念的逻辑背后,我们的文化脚本默认男性付出情绪劳动是有时效的,是局部的,而女性自然而然就能做到兼顾,因为她们更善解人意,更熟悉家中的事务,情绪劳动是她们的“本能”。

哈特莉曾在接受媒体采访时称,当她的文章将家庭中的情绪劳动推到台前时,曾有男性读者直接写信询问:“为什么你们女权主义者总是要把正常的事情,变成值得争论的问题?”

但女性真的就天生擅长情绪劳动吗?

生而为“女”?被性别化的情绪劳动

日常生活中,不少女性都曾在不知不觉中陷入思维闭环,觉得相比于成长过程中遇到的男性而言,自己确实更加条理,更容易觉察到周遭的情绪氛围,因而理所当然承担更多。但至今为止,没有明确的研究表明女性生来就拥有这些能力。一旦情绪劳动被性别化,当它成为一位女性的标签时,就会连带成为所有女性的特质,反过来成了女性自我束缚的牢笼。

实际上,男性也有相同的能力,只是表现方式不同,而女性更容易将其带入生活。以同理心为例,斯坦福大学同理心与理他主义研究中心处长艾玛·赛普拉提出,经过文化演变,女性的同理心通过养育和紧密联结的行为来表达;而男性的同理心则以保护和攻击外围敌意来表达。因而家庭或职场中女性所承担的维护周遭人感受的情绪劳动几乎完全是后天规训的。这种规训在家庭空间中代代相传,成长期的孩子会随时随地接收到外围环境的性别讯息,而母亲往往承担着家中琐事,即便父亲偶尔分担家务,但母亲才是那个掌控全局的人。

这种文化脚本的影响相当深远。它并非天然如此,我们只需将目光稍微转移至不同脚本下的家庭运转模式,便能窥见一二。人类学家巴里·休利特发现,来自非洲中部热带森林的阿卡俾格米部落有着现代意义上“最平等的家庭”。该部落约有两万人,他们以采集狩猎为生,但没有明显的性别分工。母亲在外出狩猎时与男性相差无几,而父亲在孩子身边的陪伴时间约占47%。当母亲不在时,男性会自动承担起照料孩子的职责,即便在男性的聚会中,他们也经常一边将婴儿抱在胸前,一边喝酒交谈。没有人告诉他们要做什么以及该怎么做。

情绪劳动的性别化同样是生物学话语对生活世界的一次殖民。过度敏感的男性经常在社交中被贴上“不够男人”的标签。在《生而为男?》中,人类学家顾德民指出这种所谓的男儿本色首先是文化上的纵容,而非生理上的安排。从源头上看,科学性别主义的兴起与20世纪70年代对女权主义的反击相伴而生,这些生物学归因并没有改变当时争论的焦点,只是为了增加其合理性。因此,当我们判断一个观念是否该被接受时,至少需要优先考虑下这个观点迎合谁的需要,又符合谁的利益。

正如家务劳动被转化为一种“爱的行为”,女性所从事的情绪劳动也被定义为“内心需求”的自然属性。因为这类劳动的无偿性决定了,除非她们被说服这是一种自然行为,否则就无法毫无怨言地被安置在后方。于是我们再度面临了当初讨论家务劳动时,所遭遇的相似问题——资本创造了家庭主妇,在身体、性以及情感上为男性工人服务。在《以工资反对家务劳动》宣言中,意大利女性学者西尔维娅·费代里奇曾调侃称,大多数男性在得到第一份工作后都会考虑结婚,不仅因为经济上能够负担,还因为在流水线或办公桌前度过一天后,“回到家有人照顾是让他们不发疯的唯一条件”。

这并非情绪劳动第一次引发讨论。在哈特莉等人关注家庭中的情绪劳动之前,学者们其实首先将其视为正式的工作场所问题。距离1983年美国社会学家霍克希尔德提出空乘人员中女性所承担的情绪劳动已过去40年,这些年间人们逐渐意识到,不只有空姐在做情绪劳动,任何进入职场的女性都默认承接这份工作。她们不仅需要调节自己的情绪以给客户积极体验,还需要积极促进办公室内部和谐。

《让娜·迪尔曼》剧照

《让娜·迪尔曼》剧照

因此我们最终会发现,如果不首先让家庭中的情绪劳动被看见,被解决,那么女性所从事的工作都不过是家庭主妇工作的延伸。情绪劳动的性别化就会成为女性职场晋升中面临的两难处境:太接近男性标准,同事觉得你“难相处”;太在意周围人感受,上级又觉得你“不够有领导力”。而女性若想在职场与社会中取得突破,也将面临与家庭中相似的困境,即被孤立。

改变的瓶颈:当沟通走向争执

无论如何,明确女性从事情绪劳动是社会驯化的结果都称得上是一个好消息,这至少意味着存在改变的空间。这自然需要夫妻间的长期沟通,最终让双方都意识到如何才能让一切顺利运转。但实际生活中,这种沟通往往让家庭关系陷入僵局。双方鸡同鸭讲,讨论的完全不是一个问题。其中至少需要厘清两个错位,一是丈夫普遍觉得自己已经做很多了,为什么妻子不能降低标准以避免冲突?二是丈夫常常声称,如果妻子真的需要帮忙,为什么不能直接要求?

据英国一项调查显示,女性平均每周要花整整三个小时重做交给伴侣的任务。丈夫常常因此抱怨妻子是“控制狂”或者“完美主义者”。对此哈特莉指出,这样的说法的确十分棘手,因为社会层面对“称职太太”的约束会内化成一种性格,以至于女性也开始陷入自责。但实际上,问题的关键并不在于女性的要求过高,而是她们从事的劳动是否有价值。换言之,妻子情绪崩溃的诱因不是丈夫拖地太少,而是他根本看不到需要拖地。“女性应降低标准”的说法掩盖了一个基本事实,即女性从事相关劳动并非为了追求掌控,而是为避免造成全家人的不便。

同时,这种说法也是一种逃避。因为情绪劳动本质上是一种对关系的投入,提出让关系中每个人都满意的标准是进入关系双方的义务。哈特莉在书中指出:“即便一个人觉得浴室发霉也无所谓,那并不表示他就没有打扫浴室的责任。”

《让娜·迪尔曼》剧照

《让娜·迪尔曼》剧照

至于直接向丈夫提出要求,哈特莉则主张家庭中的女性应停止开口“求助”。在她看来,“帮忙”是一个非常棘手的术语,它就像是在骨折处绑绷带,因为这个词具有积极的内涵。当你要求伴侣“帮助你”时,这实际上意味着这是你的责任,而他们所做的一切都是额外的功劳。女性需要的不是“帮忙”,而是从根源上重置情绪劳动的分配,双方都能以平等的方式承担起维系家庭氛围和谐的责任。

除此之外,谈论情绪劳动本身也是一种情绪劳动。为了让对方认真对待,女性时常需要证明自己够冷静。这本身也是情绪劳动的要求之一,但闭环在于这个要求本身就抑制了改变,因为判断这些互动中哪些做法“合理”的人,正是那些情绪劳动的受益人,女性的发怒与直白都可能影响关系中其他人的舒适。所谓的“用对方能够接受的方式给出建议”,本质上是权力上位者垄断解释权后的话语渗透。而真正的改变在初期必然是无法接受的,否则“改变”就自然发生而无需推动了。

长远来看,重新定义家中角色仍然任重道远。但当我们意识到问题所在时,改变也会开始发生。哈特莉在参与录制一档播客节目时,另一位女性主播谈起,有天她回到家中看到儿子在拿着玩具扫帚扫地,稚拙地模仿着大人间的互动。

当她询问儿子在做什么时,儿子回答说:

“我假装我是一个爸爸。”

撰文/申璐

责任编辑:张迪

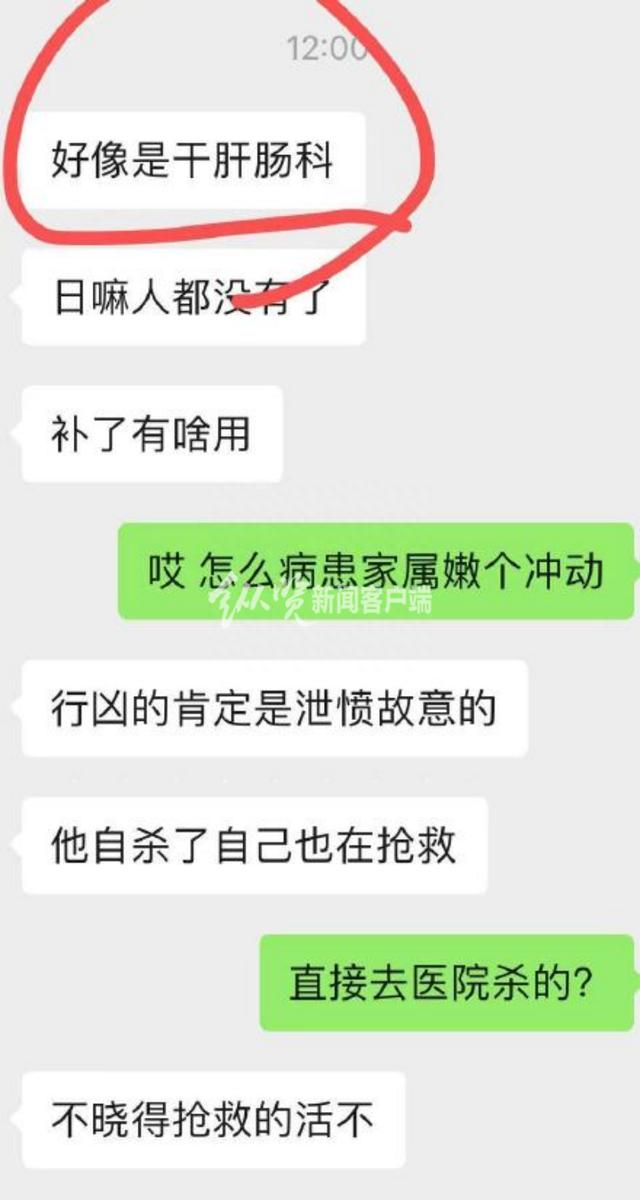

网传重庆奉节一医生值班时被患者家属捅死,县殡葬服务中心证实收到该医生遗体

纵览新闻记者刘世鹏实习生康子凡9月4日,有网友发文称,今日(9月4日)早晨重庆奉节县人民医院大夫刘某在医院值班室被患者家属捅杀,不治身亡。9月4日下午,奉节县卫健委表示,此事已全部交由公安机关处理,具体情况该单位并不掌握。纵览新闻(报料微信:ZLXWBL2023)记者从奉节县殡葬服务中心证实,刘某遗体已在下午被送至殡仪馆,但死亡原因不清楚。新浪新闻综合2023-09-04 20:57:050000两个“蓝天救援队”?4岁女童救援陷“罗生门”

连日来,上海一名四岁半女童海滩走失的消息引发社会高度关注,相关救援行动也牵动着全网的心。令人意外的是,10月8日,据媒体消息,上海蓝天应急救援服务中心发布声明称,原定7日晚间开展的搜救任务因某些外部原因被取消,后续任何以“上海蓝天救援队”名义开展的救援活动均与该中心无关。中国新闻网2023-10-11 15:54:380000网红虚构性骚扰事件新进展:孙灏羽发文称小慧君涉诽谤被刑事立案

5月20日,拥有千万粉丝的博主“小慧君”社交网络账号被封。随后,一份法院判决书引起热议。该判决书中认定小慧君等人为实现“低成本”解约目的,虚构赤度公司法人孙灏羽性骚扰的短视频,用舆论施压赤度公司,其行为侵犯赤度公司名誉权。多条小慧君所在微信群聊截图显示,讨论内容包括具体文案等。此前,小慧君曾在抖音等社交网络平台发布视频,控诉被孙灏羽性骚扰,引起热议。红星新闻2023-09-19 08:09:400000张继科借贷属高利贷?律师:当时并未超法定上限

来源:中新经纬近日,李微敖和张继科登上热搜。根据李微敖晒出的欠条显示,张继科借款500万元,借款周期为25天,超过25天后,利息按照月息1.99%计算,按照这一标准计算,年息将近24%。这么高的利息是否属于违法高利贷?新浪新闻综合2023-04-03 15:47:420000近期高发!男子确诊3天后身亡!这种病可防不可治

随着气温逐步攀升小猫小狗也进入发情期和换毛期容易躁动、攻击性增强加上人们衣着逐渐单薄猫犬类伤人进入高发期这些小伤口带来的危险性极高可能会引发凶险的狂犬病一旦发作尚无有效治疗手段病死率几乎为100%0000