真实故事|我,网文作家,被女明星粉丝网暴,爸爸的一句话让我痛不欲生

我叫周学霸。字如其名,我的父母希望我学习好。悲剧的是,无论他们对我的期待有多高,我学习都没有多好。好在工作后事情有了转机,我平时在网上写作投稿的东西被人发现,签约了一家网站,成了网文作者。

虽然我写的都是没什么营养的言情小说,粉丝也不太多,收入微薄,但签约了第一个合同后,增强了我的价值。我的父母出去被人问起“儿子现在在干吗呢”,他们就很骄傲地说:“当作家呢!”

我当然希望有一天能成为著名的作家,希望一举成名,我写的故事能拍成电影,我能发大财、买豪车,住别墅,再周游世界。但真的一举成名的那一天,我差点疯了。

那天晚上睡前,我像往常一样坐在沙发上,用手机查看新发小说有没有新评论。一般来说,早上发的文到晚上顶多有两个评论,可那一天,消息提示“99+”。

事情是这样的:我的这篇小说里写了一个女演员,这女演员表面光鲜靓丽,实际上是谁也不知道的小三儿。

我这个人从来不关心演艺圈,电视上的女演员一个都不认识。我根本知道,就在同一天,一个粉丝众多的女明星,刚刚被爆了是某某的小三儿。

说到这里,恐怕各位也能想象出来我那99+条新消息都是些什么内容了。毫不夸张地说,第一眼看到满屏的恶意脏话时。我当时眼前一黑,脑袋一片空白。我小心翼翼、默默无闻地活了二十五年,从来没有见过这样的阵仗。

我当时还没搞清楚究竟是怎么回事,后来编辑告诉我大概是这样的:小三儿的事情证实是假新闻,而这个假新闻影响到了艺人参加一个粉丝期盼已久的节目。我的小说发表在假新闻的前一天,不知道是谁起头造谣说我的小说就是这个假新闻的来源。

对家的粉丝很快也参战,他们骂成了一团。从那天开始,我连着好几个晚上一点也没办法合眼。很多人劝我,这些无脑的攻击何苦要看它呢?可我没办法控制自己,每一条辱骂和诅咒我都看了。

他们甚至拥到我之前写的那些小说里骂我,新小说更新时的评论区里更是不堪入目。他们还人肉搜索到了我的抖音账号,私信疯狂地骂我。最夸张的是,他们找到了我的出租屋:我下楼倒垃圾时,被人泼了一身恶臭烂菜叶子。那一刻,我真的吓疯了,连夜收拾东西跑回了父母家。

现在想起来,那段时间真的很迷幻。我长时间睡不着觉,大脑几乎没办法思考,只是被动地读恶评,暗自神伤。然而,我却一天也没有停止更文。因为编辑对我说:趁着现在流量大,千万不要停更!

生活在父母家,我每天起床、写文、吃饭,始终关在房间里,看上去除了脸色日益黑黄、身体越吃越胖之外,似乎没什么不对劲。我没有哭过,也没有怎样发泄过,甚至,跟从不和同学、编辑聊起我当时的心情。

就这样不知道过了多久,有一天,我爸回来问我:“我听说网上都在骂你,你干什么缺德事了?”

我妈听了也凑过来,两位都用犀利的眼神盯住我。我只好艰难地从头开始讲起:我是如何不知情,只是凑巧,只是被人造谣,只是成了愤怒的粉丝的发泄渠道。

全说完了,我爸总结道:“我早说过你就是不行!做什么事情之前从不考虑周全。你要是早就考虑到这些,不就不会弄到现在这个地步了吗?”

之前被骂了上万条,还被泼了脏垃圾,我都还能起床更文,但我爸说了这几句话之后,我就站不住了。我开始反胃,习惯性呕吐,直至卧床不起。我吐到眼球里的血管都爆红,看起来比鬼还吓人。我妈带我去医院看了一次,浑身没检查出什么不对劲,他们就不再管我。

在身体的痛苦中,我逐渐发现了一个规律:我不能看到我父母,看到他们,就会吐。

躺在床上时,我尽力思考:我不能一直这样废下去,我不能停止更文。虽然写得不好,没有人看,收入微薄,但除了这个,我还会干什么呢?

我必须找一个地方,一个我待在那里就可以安心工作的地方。

走投无路的时候,我想到了发小。我们相识多年,有时候我觉得,他比我自己还要了解我。

我把情况跟他说了,关于我现在的名声有多么臭,不管我住在哪里都有可能有朝一日被人扒出来攻击。“我不想去找你,不能拿你的安全开玩笑,只是我现在需要一个能好好工作的容身之所。”

他想了一阵子才回答我:“你不是需要容身之所,能摆下一台笔记本电脑的地方多的是。你需要的是一个容心之所。”

这样的地方,还真有一个。

我的发小是一个游乐园管理员,他认识园里退休的老领导张园长。张园长原来当过老师,后来在游乐园工作,一辈子都和孩子打交道。退休后,他开了一个“成人游乐园”,是给成年人放松的地方。他认为,在现代社会,不仅孩子需要“游乐”放松,成年人更需要。

我去了这个成人游乐园,被介绍给了张园长。这个地方,宽敞明亮,布置得很温馨,很像是为大人准备的“幼儿园”。

这里像幼儿园一样,有课程,有游戏,有些人偶尔来这里疗愈童年。但每天都待在这儿的人,除了我之外,只有一个女孩。

经过园长的介绍,我大概了解这里是成年人心理疗愈的场所,凡是来的人,都可以把自己变成小孩子,“为所欲为”。

张园长还说,这里不是让大家“重温童年”,而是帮助大家思考,如果你现在是个孩子,会想怎样度过,或者说:你希望自己能做个什么样的孩子。

张园长一再强调:“你想怎么样都行,怎么自在怎么来。”

他这样跟我说时,我仔细地回忆了自己的童年:小时候,为了争当优秀儿童,什么活动我都抢着参加;老师同学有什么要求,我也都有求必应,一边做个好学生、好朋友。

这些都是我被教导的结果,我想了想自己五岁在幼儿园的时候,真正想做的是什么呢?

“我就想自己找个角落待着。”

我找了一张桌子,把笔记本电脑整理好,开始写我的稿子。我不和人说话,渴了喝水,饿了吃小点心,就这样写起来。我每天都去,晚上还回父母家睡觉。睡觉仍然很困难,回家见了父母有时还会呕吐。就这样,我那篇被围攻的小说已经快要完结了。

我的小说只是一个虚构的爱情故事,和现实中的八卦毫无关系。而且其中的女演员不是主角,只是女四号。如果不提她,连故事情节都不怎么受影响。

我极力地一边写,一边跟演艺圈和流言蜚语撇清。随着时间的推移,评论人数越来越少了。可有那么几个人,始终牢牢地黏着我。

他们给我发私信,在每一篇新章节下面刷屏。我觉得他们对我的恨已经跟女演员无关了,不知道这些恨是从哪里来的。

有一个网名“JACK060”的网友,每天换着账号坚持给我发私信,而且每天都发满100条(网站私信的数量上限)。TA说:“你是个死胖子吧?脖子下面全是肥油吧?全世界没有一个女的看得上你吧?”TA又说:“你除了写这种连狗屎都不如的东西之外,什么都干不了吧?一事无成吧?”TA还说:“我知道你这种人一无是处,连你爸妈都不爱你。”

一天,“JACK060”发来私信,TA说:“如果今天你死了,大概你身边没人会为你掉一滴眼泪。不过你放心,我会为你掉一滴眼泪,因为你真是世界上最悲惨的一个可怜虫了。”

我不理解自己究竟什么时候会吐,总之看到这条评论,我又吐了。

很悲惨,来到这里这么长时间,我除了躲在角落里写稿子,从未找到过“我是一个小朋友”的感觉。但这一下呕吐来得太凶猛,我吐得满地都是——就像控制不住自己的幼儿园小孩似的。

我收拾完了,张园长问我能不能聊一聊。

于是我第一次跟张园长真正地坐下来对话。

我究竟碰见了什么事,为什么要到这里来,第一次对着张园长讲述。讲完了,我说:“中途我就开始呕吐,到现在有时候回家还会吐。不过真的没想到在这里也会吐。”

他问我第一次吐是什么时候,我答了,说是跟父母讲了这些事之后。

“讲了之后他们怎么说啊?”

我也答了,我爸说早就知道我不行,如果能提前考虑周全就不会发生这一切。

张园长第一次露出了震惊的表情。他半天没说出来话,很久才问我:“你爸爸……经常这样说你吗?”

这样说我?我仔细想了一下,我爸的话中包含两层意思。第一层是“早就知道我不行”。关于这一点,我回答说:是的,我爸妈一直都说我不行。天生就不聪明,后天又不努力,成绩上不去,什么也干不好。

我爸还有一层意思,就是遇到这些事都是我的错,是我没有提前考虑清楚才走到了这一步。我又回答张园长说,我爸妈也确实会这样鞭策我:摔了是自己不小心,砸了东西是没注意,被老师骂了是我活该,被幼儿园里的小团体欺负,爸爸就说:“为什么不欺负别人?肯定是你做了什么事,自己居然都不知道”。

张园长又问:“他们在什么情况下会夸奖你?”

我说:“他们说,我不在场的时候,对外都会夸奖我。”

说到这里我突然想到,关于“总是打击我”这个事情,我还真的反抗过。大概是在小学六年级的时候,一来脑袋发育得比较完善了,个子也跟父母差不多高了,二来我也总是有些脾气的,还没有懦弱到底,我就质问我的父母,为什么不管我怎么努力都一直骂我?

我爸大怒。他说我不识好歹,说我不懂事。他说:“谁不疼自己的孩子?我们要不是怕你骄傲自满不进步,才懒得费这些口舌来训你!”我妈在旁边温和地说:“爸爸妈妈当然疼你,昨天你王叔叔问你考了多少分,我说你考得好着呢。”

我在张园长的脸上看到了实实在在的怜悯。

但他没有把这怜悯宣之于口,继续问我:“你妈妈这样说,你心里会觉得舒服些吗?”

“没有。”

那件事我记得很清楚,因为那一次我考砸了,考得稀碎。其实如果我考得很好,他们出去说我考得好着呢,也许确实会有一丝安慰吧。但我妈妈对外说了谎,使我感到了加倍的失望,感到了强烈的羞耻。

张园长接着问了我许多关于攻击和恶评的问题。这我就太会了,简直如数家珍,倒背如流。他便问我:“从一开始的所有差评你都看了?”

当然,而且有些特别扎心的还看了好多遍呢。

“看的时候,你是什么感觉呢?”

我感觉有人在迎面打我,一拳接一拳。少数知道这事的朋友都劝我:“别看不就完了吗?”“让他们说去吧,你管他们干吗。”

这时张园长问了一句话,事后再看,这个提问真是奇妙。他问我:“如果不看这些评论,你会怎么样?”这是我第一次想到这个角度。我只知道自己无法自控地在看,看了又难过又失眠,但我就是没办法。我必须看。

不看会怎么样?我第一次认认真真地想这件事。

“不看的话,他们攻击我,我却不知道攻击从何而来。那样我会更害怕。”

原来如此。我知道他们在那里如疯狗一般狂吠,而我如此在意,所以,了解清楚他们说了什么,我反而会放心一些。

“那么,今天是因为什么突然吐了呢?”

我把今天收到的私信讲了。这位网友之前所发的私信,我也一一讲了。讲着讲着,不用张园长点拨我,我发现了这些私信的内容非常熟悉,跟从小到大我父母说我的那些,几乎一样呀。

张园长说:“我妹妹家的儿子,现在是个很有名的歌手,性格很活泼。在他刚刚走红的时候,因为上节目乱说话被黑得特别惨。那时候我也看了那些恶评。因为他是我的外甥,我很了解他,但很奇怪,黑粉们在攻击的那个人,好像不是我认识的那个他。他们描述的、剖析的,是一个他们幻想出来的人。当时我很担心我这个外甥,跟他联系了一下,谁知道他非常冷静。他说,那些恶评他都不看,只要还有工作,把该做的做好就行了。”

我面无表情地听着这些。我也知道,不看恶评、做好工作,这样才比较酷。

我也想装来着。装作没看过恶评,所以我一条也没有回复过。装作还能继续好好工作,所以我尽可能地一直在更文。

但是,不知道为什么,我又开始呕吐了。

张园长看到我冷冰冰的神情,他问我:“他能做到,而你不能,有没有觉得是自己无能?”

我惊讶地看了他一眼,点了点头。

“不是你无能。”张园长握住了我的手,他说,“那个男孩子,从小就生活在自由、幸福,无论做什么都能得到理解和肯定的环境里。他心里有自信和力量,他从小就知道自己很棒,不需要在乎那些。所以他能冷静地走过那段时间。”

他没有说“而你”如何,我却泪如雨下。

从第一天被狂骂开始,我没有掉过一滴眼泪。

不——从第一次被别的孩子抢了球而被父母“混合双打”开始,我就没再掉过一滴眼泪。

这一天,在张园长面前,我哇哇大吐,继而哇哇大哭,就像一个真正的孩子。

那位勇敢的歌手,之所以勇敢,是因为他知道恶评说的都是错的。而我,之所以连不去看的勇气都没有,正是因为在我心里觉得他们说的都是对的。我是个死胖子,脖子下面全是肥油,全世界没有一个女的看得上我。我除了写这种连狗屎都不如的东西之外,什么都干不了,一事无成。我这种人一无是处,连我爸妈都不爱我。如果今天我死了,大概身边没人会为我掉一滴眼泪。我真是世界上最悲惨的一个可怜虫了。

这些铺天盖地的恶评,简直就像我的父母在我耳边说的——不,更像是我自己在我自己耳边说的。

在我痛哭的时候,张园长把一个布娃娃塞进了我的怀里。我的眼泪渗进这个娃娃,使它变得不再柔软,但我死死地抱着这个娃娃。

第二天,张园长又跟我聊了一次。

他说,在他还在教小孩子的时候,遇到像我父母这样的父母,就会想办法见他们,一次接一次地努力,跟这些父母谈。对一个百孔千疮的成年人来说,去劝服这些根源人物,让他们明白,让他们能够沟通,甚至让他们能够道歉,是最好的、最理想化的自我疗愈的开始。

我听他这样讲,愣愣的。

我跟他们谈过一次了呀,难道还能再鼓起勇气谈一次吗?

我问张园长:他工作这么多年,一定跟数不清的家长谈过。难道每一个都能说通吗?

他无奈地笑了:“约谈过10位家长,真的能改变的有2位就不错了。”

他说,有些家长半知半觉,客客气气,但还是不改。有些家长听了觉得这位老师有问题,干脆就带着孩子走了。过去被他约谈过的这些家长,都还只是小孩子的家长。他们都还年轻,思想也还有转变的机会。可对大人来说,大人的“家长”,哪怕只是从生理上来说,脑筋的灵活程度都变慢了,观念和想法更难改变了。

我们都沉默下来。

张园长半天没有说话,最终对我说:“作为成年人,搞明白自己的问题在哪里,去跟自己的父母好好谈一谈,当然是想拯救自己。但其中还有一部分原因,也是想要给自己的父母一次机会。他们是不是没有想到,他们是不是真的出于很深的爱,只是方法错了。对做错了的家长来说,连一次沟通的机会都没有得到,”他咬着嘴唇斟酌了半晌才说,“作为子女,我们不忍心。”

我明白他咽下去的话。

谈了,大概率是没有用的,是改变不了的。但,为了我自己,也为了我的父母,我还是决定去谈一次,因为“作为子女,连一次沟通的机会都没有,我们不忍心”。

我回到家,请我的父母坐下来。

我说:“我这次碰见的事,叫网暴,对一个人的伤害是很大的。我跟你们说这件事的时候,你们说这都是我的错,是因为我的能力不够、考虑不周全才发生的,这让我觉得很受伤害。实际上我没做错任何事,只是倒霉。被这样说,尤其是被你们这样讲,我心里太难受了,所以才一直吐的。”

我父亲愣了一下,又吼了起来:“你没做错任何事为什么要骂你?人家都闲得没事干吗?你总是这样,做错了什么事自己都不知道。”

我体会到,这样的沟通,只有勇气是不够的。我的手颤抖起来,反问他:“我到底做错了什么事是我不知道的?”

“你上中学的时候,你们班学习最好的男同学带领全班孤立你!你就不知道自己做错了什么。人家品学兼优,要是你什么都没做,能那样对你吗?”

“那我究竟做错了什么?”

“你肯定是得罪人家了!说不定你背后说人家坏话被人家知道了,或者你拿人家的东西不跟人家说!这都是你从小的毛病,跟你说了多少次也不知道改!”

我的眼泪夺眶而出。泪眼迷蒙之间,我望着慷慨激激昂的父亲和坐在一边一言不发的母亲,原本有许许多多辩解的话、攻击的话、嘲笑的话,眼下都说不出口了。

我父亲后来又说了很多,可我没有听到。他说完了,我也哭完了。我对他们说:“我真的,真的,很爱你们。不知道你们为什么一直对我这么失望,可我从记事起真的就在非常努力地想让你们满意了。”

这时,我父亲又开始说:“总把努力挂在嘴上,成绩到底在哪里?”可这次我没有停下来听他说。他说什么都无所谓了,我只想把我的话说完。

我说:“我只是想做一个最沉默、最普通的小孩。我想读所有我想读的书,写我想写的故事。我不想去争什么三好学生,不想当全班第一。可是我这辈子最大的梦想就是,即便我是一个沉默、普通、永远当不上三好学生和全班第一的小孩,你们还是爱我、欣赏我。”

我泣不成声。不知道哭了多久,我的父母都没有再说话了。也有可能他们说了,而我没有听到。

哭着哭着,我突然想明白了:他们并不是对我失望,而是对他们自己失望。他们不断地打击我的那些话,恐怕也是打击自己的语言。他们失望于我跟他们同样平庸,恨我的人生没有超越他们、一帆风顺、飞黄腾达。

我哭完了,站起身来。我知道自己做完了一件重要的事,并且要与过去一部分重要的东西告别了。

我重新租了房子,再次从父母家里搬出来。新租的房子就在张园长的“成人游乐园”楼上。每天早晨,我下楼,待在小角落里写稿。

自从跟张园长谈过话之后,我每天都要抱着那个布娃娃。大部分时候我不跟任何人说话,不上张园长的课,也不参加园里的游戏。我知道自己需要很长很长时间在这里,沉浸在我安稳的、安宁的世界里,这是我漫长的人生没能得到的、我想要的、我应得的隐秘角落。

在这里写作时,没有人来打扰我,也没有人要看我究竟写了什么。后来和这里的“同学”渐渐熟悉了,就有人要了我小说的链接来看。

看完了,他对我说:“你写得真好。你天生就这么会写吗?真羡慕你,如果我也能写得这么好就好了。”

有时候为了孩子好却会经常打击他们。这种行为不仅会影响孩子的情绪和自尊心,还会对他们的成长产生负面影响。

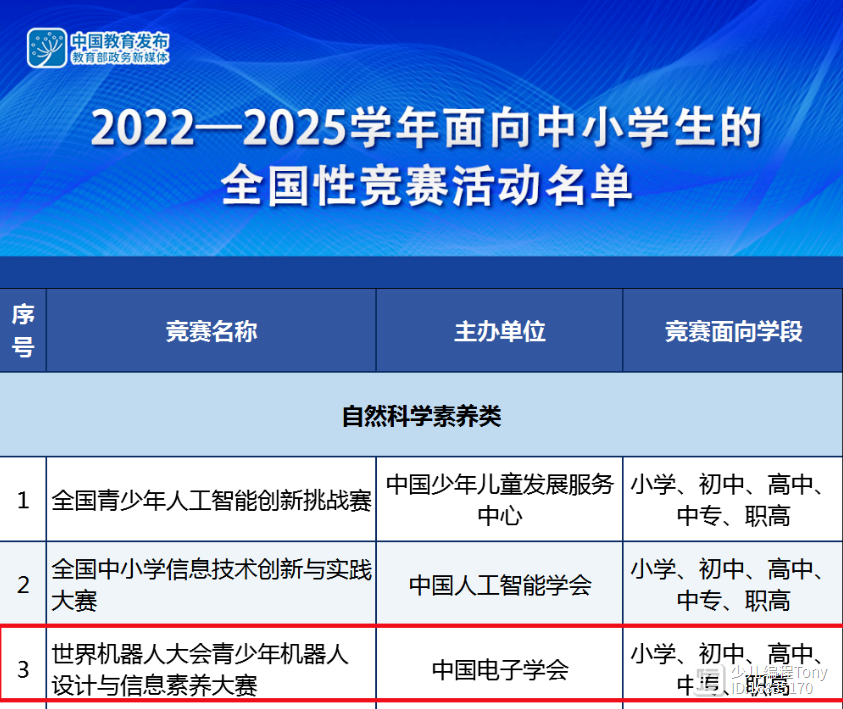

首先,经常打击孩子会让他们失去信心。孩子在成长过程中需要得到父母的鼓励和支持,而打击会让他们感到自己无法做到好,从而失去信心。这样的打击会导致孩子变得沮丧和消极,影响他们对未来的期望和信心。其次,经常打击孩子会影响他们的自尊心。孩子在成长过程中需要得到父母的认可和赞扬,而打击会让他们感到自己不被重视和认可。这会导致孩子的自尊心受到伤害,从而影响他们的自信和自我价值感。诺哈网2023-08-23 17:15:100000教育部白名单比赛—全国青少年信息素养大赛报名指引~

教育部白名单比赛—全国青少年信息素养大赛(原全国青少年电子信息智能创新大赛)报名倒计时10天!全国青少年信息素养大赛(原全国青少年电子信息智能创新大赛)报名截止时间为2023年4月30日,还没有报名的机构学生需要抓紧时间了。诺哈网2023-08-08 12:15:330000老二为啥总是比老大精明?得知原因后,莫名心疼老二

。。。真不敢相信,家里凡是两个孩子的,老二好似总比老大聪明伶俐一些!这是什么原因呢?同一娘胎里出来的,差别咋会这么大?如果两个孩子吵架,你发现老二哭的很厉害,你是否心里会想“老大怎么又欺负老二了!”千万别误解,你家老二很可能是个戏精!其实,背后的逻辑很可能是这样:老二先是惹了老大,老大一生气或者一还手,老二一哭闹,那么“老大欺负老二”这口锅就背定了。诺哈网2023-08-02 16:26:450000《钟明远老师的儿科经验:治疗小儿腹泻的独特秘方》

钟明远老师,擅长儿科,对小儿腹泻的治疗有独特的秘方,我曾经看到他使用自拟的小儿腹泻方来治疗这种疾病,或者配合外治法,往往能立刻看到效果。现在我将把他的独特经验整理如下:诺哈网2023-08-29 16:36:520000