葛长生听他说的是一口北疆话,由于新疆辽阔,交通又不便利,方言极多,但大致可分南疆北疆两种,一如西藏之前藏后藏,这两种言语完全不同,彼此之间无法交谈。

葛长生七年来,倒是学会了多种方言,当下立时用北疆话道:“小哥!麻烦你了!我是才由关内来的,有要紧的事,要见一下沙丽白姑娘!”

那小厮说葛长生要见沙丽白,当时变得更为惊奇,迟疑了一下,说道:“噢……你要见姑娘?我得进去问一声,还不知道姑娘回来了没有。”

葛长生连忙含笑道:“听说她昨天就回来了……”

葛长生话才说了一句,那小厮已然进去,“砰!”的一声把门关上了。

葛长生气得直瞪眼,心中想道:“哼!好的没学到,倒把官场的习气学来了!”

葛长生心里虽然愤怒,却又不好发作,只好强忍怒气,站在门外等候。

可是他在门外等了足足有一杯茶的时间,那两扇大门始终紧紧地关闭着,不见一个人出来。

葛长生被冷风吹得脖子都麻了,心中的愤怒再也无法忍耐,把门环敲了好一阵,又握着拳头,用力在铁门上捶了好几下。

不大的功夫,便听到一个苍老的声音,隔着铁门说道:“喂!听见了!听见了!是谁呀?”

葛长生听这人是南疆口音,当时又用南疆话说:“我找你们姑娘的!已经等了半天了,到底是怎么回事?”

葛长生愤怒之下,声音叫得极大,门里的人似乎有些不悦,咳嗽了几声,说道:“喂!我们小姐前一个月就出去了,你不要这么怪叫好不好?”

葛长生好不生气,喝道:“沙丽白昨天就回来了,你为何谎言说他不在?”

那人叹了一声,说道:“咦……我们家的事,难道我们还不知道?你说她在家能算数么?”

葛长生气得隔着门与他争辩起来,那人说他不过,竟拉了三四个人,一齐隔着门大吵,惹得不少过路的人,好奇地观望着。

葛长生气得脸色发青,他实在不习惯与人争吵,当下狠狠地在门上踢了一脚,踢得“通!”的一声。

踢罢之后,葛长生转身就走,口中骂道:“他妈的,还有点儿侯门的味道哩!”

他怒气冲冲地向回走去,那一脚踢得里面的人大骂起来,葛长生本想越墙而入,把他们好好的教训一番,可是想到惹这些是非太不值得,只好忍了下来。

葛长生回到店中,一个人坐在房内生气,他狠狠地咬着牙,心想:“晚上我一定去探巡一次,弄不好大闹一场,带些东西出来,要沙丽白拿玉虎来换……”

二更时分,风雪依旧满空咆哮,寒风似乎更凌厉了,发出了阵阵的尖锐呼啸声,天地混沌,茫茫一片,恐怖已极。

在一片广阔的院子中,有几间雅致的平房,柔和的灯光,由一间小房中传出,照耀着窗前一株老梅,梅花虽然盛开着,却被狂风摧残。

因此那株老梅光秃秃的,连一根花蕊都不剩。

然而雪地上,却零落地散满了粉红色的花片,有时被浮雪所掩,有时又被狂风翻起,满空飞舞。

这么大的风,那小房竟开着半扇窗,所幸位置恰在风尾,所以室内那盏白油灯,仍然稳定地散发出月光似的光芒。

室内的布置极为华贵,一张紫檀木的小床,铺着发白的床单,床上放着绣花被子和枕头,质料和绣工都是上乘,一看便知是由京城来的。

在小床的一侧,放着一张小桌子,上面放着菱花镜,玉龙头,香料壶,宫粉盒……

窗前摆着一把小茶几,上面摆着玉石的器具,和一小碗已经冰冷的莲子汤,案头挂着一把三尺青锋剑,长长的丝穗下垂着,微微的摆晃。

在一张软椅上,坐着一位姑娘,她穿着一身暗青色的夜行衣,一头乌发梳得很整齐,用一块黑色的丝绢系着,除了两颗珍珠耳环之外,没有任何装饰。

她微蹙娥眉,满脸含愁,白净秀丽的面庞上,没有一些脂粉,但却愈发显得她丽质天生,和清秀超俗的美丽。

可是她看来却有些憔悴,大大的眼睛下,微微的有着两环浅黑的印子,可见得她睡眠得很不安稳。

这时她默默地坐在窗前,对着窗外的飞雪发呆,孤灯斜照着她的身子,看得出她在深深地伤感之中。

她是沙丽白,寒夜雪重,她为什么不睡?

沙漠客,这个神奇的名字,对于她是一种莫大的诱惑,这次的摆擂,完全为的是要见识见识他!

果然,沙漠客出现了,他是那么的英俊,神奇和富有男子的诱惑力,在短暂的较技之后,他已经夺去了她全部的感情。

她掌下受辱,并不悔恨,台上逼婚,并不羞涩,千里护君,并不哀怨……一切一切,为她所爱的人,即使是贡献出她整个的生命,为他……也是毫无哀怨的。

如果没有爱,生命又算什么?

可是,她却不了解,她为什么得不到葛长生的爱?难道自己丑陋?轻贱?

每当夜深人静的时候,她总忍不住泪水暗流,为爱而流泪的人太多了,她又何能例外?

她这时的装束,似乎要出远门似的,她泪眼望着窗外的飞雪脑中混乱地思索着这一段时间的情形。

她的脾气非常蹩扭,蹩得有些不讲理,凡是她所欲,至死也要得到手中。

对于葛长生也是一样,她爱他,她必定要把他得到,对她的性格来说,那是“绝对”的,并且不会有丝毫的改变。

这时,她回忆她七岁的时候,父亲告诉她,后院假山石中存有宝贝,她认了真,费了半年的时间,把整块假山石打碎,身上不知破了多少次,也不知挨了多少打,她坚持到最后,结果是一场空,假山石中什么也没有。

她想:“对于葛长生,不会再像那块假山石一样吧?若是到最后变成一场空……”

想到这里,她不敢再想下去,急忙岔开了这个念头,又忖道:“今天下午葛长生已经寻了来,说不定他晚上还来,我一定要避开他!”

这时,一个十四五岁的小丫头,轻轻地推开房门,沙丽白立时回过了头,低声说道:“伊娜,马备好了?”

伊娜轻轻地点着头,说道:“小姐,都预备好,不是原来的地方……小姐,你今天晚上一定要走?”

沙丽白坚定地点着头,说道:“我一定要走,记好明天把信给老爷看!”

伊娜有些伤感,走到沙丽白身前,无限依恋地说道:“小姐,你……什么时候回?”

沙丽白这才挂上了一丝微笑说:“我不久就回来,你不要难过,下次我出门一定带你去!”

伊娜伤感地点着头,停了一下又道:“小姐,你在外面要多保重,你看,莲子汤又没吃!”

沙丽白苦笑了一下,心想道:“我黄莲吃够了,还吃什么莲子汤?”

想到这里,心中一酸,几乎要落泪,连忙忍住说:“我不饿,你端下去吧!”

伊娜端起了小碗,望了望梳妆台,又道:“小姐!你胭脂和粉还没有带!”

沙丽白又苦笑了起来,摇了摇头说:“不用那些了!你去吧,我走的时候再叫你!”

伊娜忡忡不安地退了出去,沙丽白由墙上取下了那口宝剑,轻轻地背在背后,把床头的斗蓬拿起,她不知自己这一去,什么时候才能回来,心中万分难过,但为了追求她所爱的,她必须这么做。

她再度地留恋着自己的闺居,突然,她明亮的眼睛睁大了,原来在窗外二十余丈外,她看见一条黑影,正向这边走来,隐身在一株雪树之后。

沙丽白一阵剧烈的心跳,自语道:“他果然来了!”

她微微一怔,立时赶到窗前,把窗户虚掩上,坐在桌前,匆匆地抽出纸笔,草草地写了几个字。

写罢之后,她把灯光拈小,披上了斗蓬,很快地离开了这间小屋。

雪夜藏身的,正是葛长生。他入府之后,由于地势太大,不知沙丽白的闺房在哪里?

虽然他也曾探望了好几间有灯光的房子,全是些下人,有的拥被闲聊,有的围着火炉在掷骰子。

最后,他被灯光引到此处,在数十丈外,又是风雪遮日,他虽然看不清,但是他却一眼断定了是沙丽白。

当他注视着她的时候,发现她推上窗子,拈上灯火,大概是睡了!

他由树后走出来,几个起落,已然来到窗前,隔着一丈多远,停下了身子。

他却有些为难,对方是个女孩子,这时又已入寝了,自己如何见她呢?

可是,他又不能为此而退出去,最后他还是走到窗前,用手轻轻地弹着窗户,低声道:“沙丽白!沙丽白……”

室内寂静得没有一丝声息,葛长生有些疑惑了,忖道:“她绝不可能这么快就睡沉了呀?”

他又把声音提高了一些,叫了两声,并且报出了自己的名字,室内依然一片寂静。

葛长生已断定沙丽白必然不在房中了,忖道:“莫非这里不是她的寝室?那我倒可以进去了!”

没有这些顾忌后,他大胆地推开了窗户,身子就像飞雪一般地飘了进去。

葛长生入房之后,立时觉得身上一阵温暖,墙角的小火炉,正烧得旺旺的,小床上一片凌乱,没有一个人的影。

葛长生略一打量,就知道必定是沙丽白的卧房,心中一阵跳,脸也红了起来,这次他倒暗幸室中无人,否则自己跳到黄河也洗不清了。

他静静地站立了一下,没有丝毫动静,忖道:“她或许到别的房间去了!”

他大胆的把灯光拨大了一些,小室中的一切尽入眼帘,葛长生一生还是头一次看到女人的卧房,心中既紧张又新奇。

房中的一切,都对他产生了莫大的吸引力,而对沙丽白的记忆,也变得更美丽了!

他几乎忘了自己的处境,慢慢地欣赏着,突然,他的目光接触到桌案上的纸条,不禁吃了一惊。

他匆匆取在手中,只见上面写道:“葛长生,天涯海角,我永远在你身旁!

沙丽白留”

只有这么短短几个字,但却有一种不可形容的震撼力,使得葛长生怔在那里。

他说不出是一种什么滋味,若有所失,又若有所得,沙丽白所留下的一句话,是他整个生命中,最令他震惊的一句话。

葛长生痴立窗前,寒风把雪花吹到他脸上,他却没有知觉了。

……

昨夜失眠,葛长生直到中午时分才起身,他思索了一夜。

被沙丽白的深情所困扰,也被思念青姑的情绪所困扰着。

现在,他决定即日动身,先与尚三叹会晤,然后再寻柳黛黛,把柳谷子的事情及遗训告诉她,至于那支玉虎,只有以后再看情形办了!

经过了一整天的休息,人马精神都焕然一新,用过了午饭,葛长生换上了沙丽白所赠那套劲装,披上青缎斗蓬,骑马向南而去。

葛长生上马之后,一阵急驰,他这次到哈密来,就是为了见沙丽白一面,把玉虎的事情交待明白,却不料扑了个空,虽然证实了沙丽白热爱自己的心——如果说这是一种收获的话,但也多了一份心灵上的负担。

葛长生想着实在有些懊恼,忖道:“早知道这样,我就不向东来了,过了白龙堆,直奔玉门关,就可入关了!”

想着一切待办的事,虽然都是茫无头绪,可是他心中也急切的很,预备在入夜之前,赶到玉门关。

天色越来越黑,雪也越下越大,到傍晚的时候,葛长生已经赶出了不少路,可是离玉门关还远,这时风雪之大,真个是惊人欲绝,葛长生天大的胆子,也不敢再往前赶了。

好在这时已来到“奇加”小镇,由于风雪太大,路上早已行人绝迹,所有的房舍,也都关紧了大门。

葛长生寻了一家店,下马之后,用力地敲着门,敲了半天,小二才把门打开了一扇,叫道:“我的天!这大的风雪你还在赶路?快进来!快!”

葛长生也顾不得说话,连马一齐拉进了店,小二赶忙把店门掩上。

葛长生把马交给小二,嚅息着道:“这马可要好好地喂,睡的地方多铺稻草,不然明天也许就冻坏了!”

小二也皱一下眉头,葛长生已接着道:“不用皱眉,我走的时候加倍付钱!”

小二这才无语,扯着嗓子叫了另一小二,带着葛长生入房。

葛长生解下了斗篷,双手已然冻僵,这种狂雪,在新疆也是很少有的。

小二虽然胖得像个球似的,可还不住地颤抖,他见葛长生穿得极少,居然敢在这等大风雪中奔驰,真令他不敢相信。

他颤抖着说道:“小爷!你要些什么呀?茶还是酒?”

葛长生一面搓着双手,轻轻地跺着脚,说道:“唔……好冷!小二哥,我还没吃饭,你给我拿半斤酒,切些肉,再用热汤烩一大张饼来!”

由于此处接近关口,一般酒店,不论大小,都会作些北方吃食,为的是作外省人的生意。

小二一听说要下厨房,这大冷天的他倒高兴,立时答应而去。

葛长生听着风雪厉吼之声,知道这场大雪,最少还要连续两日,好在与尚三叹约定的时间,还差着五日,另外也没什么急事,就在此住两天也无妨。

一会儿功夫,小二送来酒菜,笑道:“小爷!您先喝酒,我这就给你做烩饼!”

葛长生急忙接过酒,满酌一杯,一仰而尽,笑道:“酒来了就好,饼不忙,你慢慢做,多放胡椒!”

小二连声答应着,又说:“哟!我说这房里这么冷,原来没有炉子!”

葛长生接口道:“我不用炉火,不必生了,弄得满屋烟气更难受!”

小二惊奇地望着他,这种天在新疆最穷的人家,也留下点柴料生炉子,想不到葛长生竟然不要。

这屋里太冷,小二也顾不得罗嗦,赶紧跑了出去。

葛长生一向深居大漠,这种天气里,他经常睡在帐篷中,这间房屋里还有张烧得暖融融的大炕,他身上的寒冷早就消失了。

他一面喝着酒,一面欣赏着风雪的交响乐,在他要离开新疆的前夕,不但没有恐怖的感觉,反有一种依恋之感。

少时小二送上烩饼,热气腾腾,葛长生吃完之后,不但全身温和,额角还微微地出了些汗,看得小二目瞪口呆,嘴里直喊怪。

葛长生解开了衣服,靠在热炕上,盖着他自己的毛毯,经过一天的寒冷和疲劳,这时不禁感觉到非常舒适,渐渐沉入梦乡。

翌晨,大雪未住,葛长生只得停留下来,一连过了三天,雪才转小,像鸭绒一样,飘飘洒洒。

可是天却更寒冷了,很多急于赶路的人,都顾不得酷寒,趁着雪小纷纷地动了身。

葛长生也付清了帐出店,连日大雪,已把新疆装点得一片银白,处处雪丘,房檐上,树枝上,都垂挂着径尺的冰条。

地上的浮雪也都冻成了冰,马蹄踏在上面,发出了轻脆的响声,可是有些地方刚冻不久,稍不小心,便会陷下五六尺深。

好在这种天出来行走的人,都有着丰富的经验,何处雪深,何处雪浅,何处有沟有穴,一眼便能判断出来。

因为这是交界地,所以驿道修得非常平坦,葛长生放心的驰马而去。

雪越下越小,最后终于完全停止,可是那酷寒的程度,比起先前只有过之,而无不及。

“如果再冷下去,恐怕天地都要冻裂了!”

葛长生在马上这样想着,同时也感觉到,在这种恶劣的气候,自己策马赶出了千百里,真是一件不平凡的事。

七年前,他还是一个十五岁的孩子,由于一生遭遇的惨痛,使他心灰意冷,独骑离开中原,不知不觉已经七年了,他也从孩子变成了青年,这时奔驰在回中原的道路上,心中有一种说不出的感觉。

天才不过交午,葛长生已经赶到了玉门关。

玉门关是边塞的一大工程,巨石磊砌,威武庄严。

关外是黑海子、甜水泉、白龙堆,都是边疆、草原、沙漠,一片荒寂和恐怖,关内永昌、京州……也都贫脊得可怜,甘陕之地,一片黄土,偏僻的程度,与新疆的荒漠恰是一样,所以古人有诗云:“羌笛何须怨杨柳,春风不渡玉门关。”可是玉门关一带,就是春季也是恐怖悸人的。

至于“……新栽杨柳三千里,春风吹渡玉门关”,那已是左宗棠以后的事,然而也是夸大其词,事实上那一带,直到民国以后,还是非常贫瘠的。

在玉门关有个风俗,凡是在这一带往返的人,可说是无人不知,就是在关口之外,立有一块巨石,凡是由中原出关人,都必定在地上拣起石子,向大石上投去,然后怀着悲怆的心情,一去不返,连头都不回一下。

原来在清朝以前,出关之人,大半是些征夫、远客、放逐的官吏、充军的罪人之类,他们一出玉门关,实在很少有生还的可能,因此击石死心,那种心情也是万分沉痛的。

这风俗不知觉的留传下来,千百年来,每天都有人投石,因此那块巨石已被打得千疮百孔,面目全非,当然有些人是打着玩的,他们都不知道,这块大石之下,藏了多少人的心酸之泪啊!

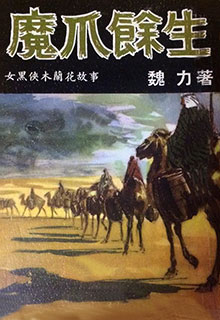

葛长生在关口勒住了马,凭吊一番,这时有一批骆驼商家经过,四五十个商人,个个拾起了地上的冻石或冰块,纷纷向大石上投去,劈厉啪啦的地飞溅开。所以,虽然连日大雪,这块大石却干净得很。

葛长生驻马旁观,回想七年以前,自己快马过此,也会投石发誓,绝不再进此关,可是现在回来了,世事沧桑,有些是无法预料的。

他心头惆怅,回忆往事,七年就像一个寒梦一样,很快就结束了!

葛长生徘徊了半晌才自语道:“既然决心入关,还发什么呆呢?”

他想到这里,在马屁股上击了一掌,骏马长斯,像箭一般的驰入了玉门关。

“回到中原了!”

这是葛长生入关后的第一个念头,当然中原对于他,不会比新疆陌生,虽然中原已没有一个亲人和朋友,但他也感到有一种莫名的兴奋,当然,也有很浓厚的感伤。

一进玉门关,才觉立时就与关外不同,他们都在互相的学习,所以交谈起来,绝无任何不便。

葛长生不知“祥大客店”在何处,寻着一家店铺一问,才知这是玉门关一带最大的一家店。葛长生照着那人的指示,很容易地寻到,一看之下,也不过是个破楼,看样子建了好几十年了。

葛长生一下马!店伙立时把马牵了过去,操着沉浊的一口甘陕音道:“客人!打尖还是住店咧?”

葛长生点了点头,笑着说:“我不赶路了,要等人,你把鞍子下了送过去!”

店伙答应一声,又放大了嗓子吆喝,另一小二走来,提着葛长生的行李,登登地上了楼。

葛长生随着小二身后,每上一阶,那楼梯便发出“吱吱”的声响,似在向每一个客人诉苦似的。

葛长生入房之后,先净面更衣,然后坐在窗前饮酒吃饭,由窗口望出,正好可以望见玉门关,这时正有不少骆驼,都驮满了东西,趁着雪小赶出关去,送到哈密、伊犁、迪化一带脱手。

他们少不了又把那块巨石打了一顿,葛长生越看越觉得这一带荒瘠贫困,他叹了一口气,忖道:“唉……想不到七年来,还是这副老样子,一点变化也无……”

葛长生正想到这里,突见关口一阵大乱,所有的商旅马车,都慌张地向两旁让去。

葛长生心中奇怪,不禁走到窗口望去,只见由关外飞也似地冲出一匹骆驼。(笔者按:骆驼脚程极快,狂奔起来比马还快,在我国甘陕诸省,时常可以看到骆驼与马赛跑,亦趣事也!)

那匹骆驼怪叫连声,扬起了大片雪尘,骆驼背上坐着个白发老人,双臂乱摇,口中还怪叫不已。葛长生定睛一看,不禁又气又笑,原来那老人正是尚三叹!